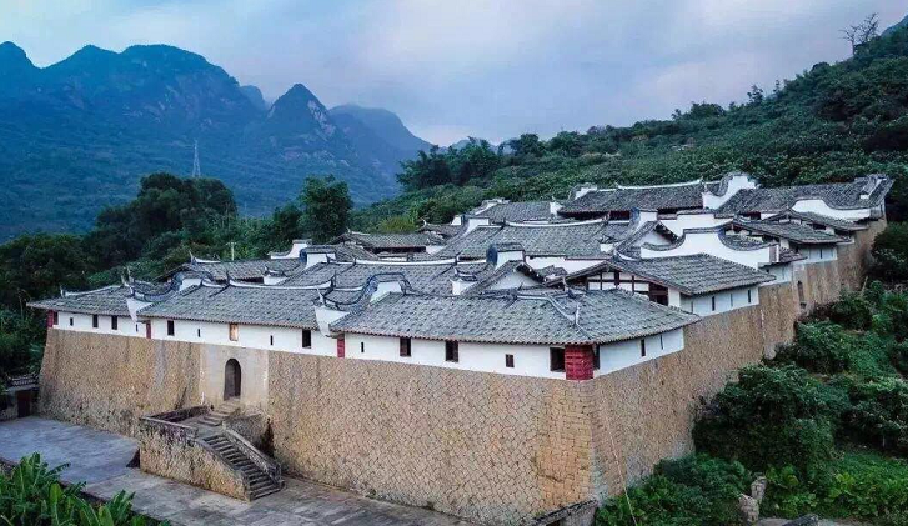

东关寨,遗落在闽中的古城堡

哈 雷

在许多书籍和影视作品中,中世纪欧洲的古城堡,总遮掩着一层朦胧神秘的轻纱,让人充满好奇与想象。不曾想,在蕴育千年文明的八闽土地上,也散落着一座比那些故事中更加气势磅礴和震撼人心的古城堡——福清东关寨!

福清是一块历史悠久、文化灿烂的土地,其建筑业历史可上溯到秦汉时期。世纪初从东张水库遗址史前墓葬出土的陶器、青铜器残片,以及福清考古发现的史前人类遗址住宅基地上,均能证实当时福清土木建筑业已比较发达。广博深邃的文化,培植了风格多样、魅力独具的福清古民居,它们融建筑构建、绘画、浮雕于一体,也融入了勤劳的劳动人民的风俗信仰、精神风貌、审美需求,形成独特的艺术魅力。

在福清现存的数量众多、风格各异的古民居建筑中,保存下来的唯一一座古堡式建筑,就是东关寨。也有人将它称作是闽中土楼,缘于它和闽西土楼有许多相似之处。这座建造于清乾隆年间的城堡式古寨,由三代人建造20年始完成,占地面积超过4000平方米——单体规模如此大的古民居建筑,迄今为止属少见。历史久远,规模宏大,风格独特,布局合理,结构紧凑,气质雄浑质朴,这些特点在广袤的闽中大地上实属少有,使得东关寨在古民居建筑中犹如一颗夺目明珠,令人震撼,叹为观止。

东 关 寨

东关寨的发现让我十分惊喜,原来以为只有在边远闭塞的地方才有的土楼近在眼前,这让福州居民只要不到一小时的车程自驾游就能够领略到土楼的风采。

歌德把建筑看成是“凝固的音乐”,他说,“优秀的建筑物,它各方面的节奏,总能归于统一。这便形成一种统一的调子,统一的旋律。当你在观赏这座建筑时,你便能在一定时间过程中感受到节奏上反复多样的流动,产生音乐般的旋律感,正是这种旋律感,把你引向特定的情绪氛围,从而获得类似感受音乐美的情感愉悦。”走近古城堡东关寨,倾心凝神,你从它恢宏的气势、坚厚的寨墙、精美的画屏、巧妙错叠的桁架中,甚至从守护城寨的苍劲黄松树枝丫缝里,你会听到一串串鲜活灵动的音符,体验到这“凝固的音乐”带来的言之不尽的美感,也被激起深邃悠远的情思……

一

东关寨建在福清一都镇东山村,距福州约60公里,沿大樟溪西岸203省道,过永泰塘前大桥拐入175县道,一小时到达东关寨。古寨坐落在东山隔溪山腰间,从东山村出发由一条水泥小道入寨。水泥小道由百年古驿道改建而成,古驿道旧迹依稀可见。沿着蜿蜒小道盘旋而上,随着脚步加快,半山坡黄山松后傲然屹立的一座雄伟挺拔的古城堡,由远而近清晰地展现在面前,它就是东关寨!

古寨入口小道上立一碑石:清乾隆元年(1736年)建。城堡式民居,坐东北朝西南,依山势而就,平面呈长方形,占地4000多平方米。由门楼厅、正厅、后楼房和两侧别院等99间土木结构寨房组成。主座面阔五间,进深三间,穿斗式木构架,悬山顶。寨墙基石为花岗岩垒砌,上土筑二层,沿内墙辟有宽两米多的环寨哨廊。

“堡”,是福建山区独有的一种防卫性民居建筑形式,从中原迁徙而来的客家人,更需要有安全的守护,在闽西大地上建造了大量的土楼群。明嘉靖年间,倭患猖獗,沿海百姓纷纷筑堡自卫。百姓或联合各姓宗族,或同一强宗大族以土堡的形式,结成一个具有半军事性质的乡族组织,共同抵抗倭寇的侵扰,这一时期“城堡式”建筑得到很大发展。迄今已有270年历史的东关寨,在古堡建筑的理念及技艺上更趋完善,自然完美地融合军事防御、民居生活、古朴风情于一体,与闽西北、闽东南的福建土楼有异曲同工之妙,建筑工艺又比土楼更为精到,建筑风格上接近永安的“安贞堡”。因而,东关寨在福建乃至全国“土城堡”式建筑中极具代表性和典型意义。

东关寨,坐北朝南,负阴抱阳,依山势高下而建,层层递升。古寨占地面积4200多平方米,寨宽55米、进深76米,寨墙体基座和墙体下半部均用岩石砌成,分别高达10多米。全寨由门楼厅、正厅、后楼院等组成,两旁别院各居左右,共99间。寨房为穿斗式构架土木结构,呈长方形中轴线对称三进布局。穿斗式构架是清代南方民居的主要建筑特色,是指建造时不设横梁,以柱承檩,即先在地面上拼装成整榀屋架,然后竖立起来。其特点是能用最少的材料建造起最大的建筑物,十分大气,同时密列的立柱也便于安装壁板和筑夹泥墙。寨内房屋分若干小单元,以防火墙和火道隔离,各进之间还隔以高墙,防御火患发生。这一奇特的建筑风格,与安徽地方独具特色的“骑马墙”相似。寨门顶端设有出水洞,以防盗匪火攻寨门。据称历史上寨内曾发生过几次小火灾,均因防火墙、道、门防火功能发挥而幸免于难。

东关寨的建成,流传一个故事。相传,何氏寨主第一代(始祖)少年时期穷困潦倒,在舅舅家里帮工。舅舅是当时的地主,拥有大片农田山林。一天,少年何氏和舅舅上山伐木,见满山尽是百年杉木,便对舅舅说:“这么多的大杉木,真好!将来我家建房造屋时,能否给我几棵?”舅舅笑答:“外甥造屋,杉木皆由舅舅供给,要多少,给多少!”后来何氏犁田时偶得一腰白银,便想造屋。其舅兑现诺言,乐助其成。于是,何氏请数十位木石工匠,加上上百人民工,花了两年时间,才把房屋造好,取名为“东关寨”。其后何氏子孙三代人,用了约20年时间修建完善。从乾隆元年至今270年间,何氏子孙已繁衍至第13代。

现实中,关于东关寨由来发展历史更为可信的介绍是:570年前何氏祖先携带妻儿老小23人,为逃避兵荒马乱,从闽南漳浦来到东山村这深山老林安居,建起了100多平方米的“茅草小屋”。随着六、七代何氏家人的人兴业旺,他们才在不远的前方山腰建起第二座初具规模的小“山寨 ”。如今,在东关寨门右边道旁,何氏祖先栽种的一棵老根盘错、新芽吐发的三百多年荔枝树,就是证明。这棵老树,历经风雨依然屹立在那里,仿佛是为了和人诉说它见证过的历史变迁。

二

在一个冬日的下午,我随一都镇宣传委员张振云探访东关寨。山色空蒙,四野阒寂,一路山行环绕中,见枇杷林层层叠叠。张振云说,一都山地15万亩,平均海拔300米,雾多,昼夜温差大,而且土层厚,土质肥沃,酸碱适度,特别适合枇杷生长。这里的枇杷果实饱满,色泽鲜艳,酸甜适中,口感特佳,是优秀的绿色食品和健身滋补佳品。这里的枇杷品种多,早中晚熟门类齐全。主要有:解放钟、早钟六号、大红袍等。特早熟品种“冬湖早”和特晚熟品种“红五星”。“冬湖早”的特点是早熟、上市时间早。如早钟六号,果大而长,皮肉橙黄,甜酸适口,如果你们今年3月上旬来的话,就可以吃到它了。

拐过了一道山梁,东关寨在云雾之中隐隐约约浮现出来,它背衬十几棵苍劲挺拔的老松树,仿佛仙境一般,显得神秘而充满魅力。走进山寨一看,寨墙体是反卷式的,由花岗石砌成,并以生土夯筑其上。左侧一棵几百年的老樟树根系紧紧地抓住岩石,依然枝繁叶茂。寨前有片宽阔石铺埕地,是何姓家族人晒谷活动的场所。站在埕中,对面的鸡茅山如一幅水墨画,和近处青山、果岭、梯田、菜地构成一幅美丽的山村美景。埕中设台阶,自南向北历阶而上15级,折向东5级,进入寨门。正面东关寨西大门,两侧南寨门、北寨门。每扇门板均采用特殊材质重阳木制作,坚硬又防水耐火。导游告诉我说,所谓的重阳木就是海南黄花梨,就这几扇门价值城里的一套房子。我推了推门,确实感到厚重沉稳。我还看到了门顶有注水孔,用以注水护门以防火攻。寨内有一口泉井,终年供水,大旱不竭,似乎寓意着东关寨生命生生不息。

寨门内第一进为双层楼房,背倚寨墙,坐西向东(内向),面对厅堂。楼上下均为5开间。楼下一间为寨门通道,前廊接连前院,也通连左右别院。楼后与寨墙门架设跑马道。寨墙上开有79个瞭望(射击)孔,防御外来盗贼。楼房前为石铺庭院,院正中与左右廊房都设有石阶,供登厅堂。厅堂、门楼房、左右廊楼构成第一进,组成单元小区,既封闭又与左右前后通连。现在还有一户何姓人家住在这里。见到我们来,何定孔老人放下手中的活站起来热情招呼,我看到他正在准备为长大的枇杷作“衣裳”。这里枇杷为防止被鸟侵食,要用一种反光纸将果实一颗颗包裹起来。

二进是东关寨的中心点,也是整座东关寨的核心所在。门墙紧靠前厅堂后井,正中有石阶3级,上覆龟亭雨盖。门墙檐下施彩绘、粉墙。正厅堂面阔5间,进深3间,前为廊后为堂。堂前游廊两端设门通左右别院,并通向南、北寨门。堂后有高墙阻断第三进后楼院。二进厅堂前有左右披榭、回廊,除了长辈住房外,还是举办婚丧庆典的场所,是全东关寨集中活动的中心。

在正厅,除了被渔樵耕读、舞龙舞狮等精美的透雕工艺作品吸引,关于这座古寨一些鲜为人知的“秘密”,也让人产生很大的兴趣和好奇。

在正厅的屋檐下,现存一根碗口粗近7米的木质转轴,堂前游廊的屋檐下,一根长短一致的麻竹与之相对应。全寨集中活动或婚丧庆典仪式在此举行时,为防日晒雨淋,先人们设计了这套转轴设备,称作“漫天布”。启用时将转轴转动,“漫天布”从屋檐下扯出挂在堂前游廊的屋檐下,为防止下垂,在天井中间以两根立柱及麻竹支撑,搭盖成“人”字形。这个实用又美观的发明,将天地之韵及先人的智慧灵巧浑然为一体,在古宅民居中颇为鲜见,为后人研究东关寨的民俗风情文化,留下了一个眼见为实的佐证。

东关寨随处可见土木结构,房与房之间也多以木板相隔。在这里,凝神细察,有时会让人心涌久违的喜悦,产生莫名的凝思。在正厅的一扇画屏前,有一处何氏先人留下的木刻题诗。题诗二寸见方,刻在翻开的“书本”上,左页为唐代诗人王之涣留下的千古绝唱:“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼”;右页为宋代名相寇准7岁时的神童之作:“只有天在上,更无山与齐。举头红日近,回首白云低”。署名“东山主人”的何氏先人,显然是太喜欢这两首诗了,这才精工刻于画屏之上。这木刻题诗的发现,对研究东关寨寨主的文化品位及兴建东关寨的时代背景,不无意义。

后楼院在二进厅堂后方,建筑为双层楼房,独成院落,坐东向西,结构与前大门楼相同,5开间,穿斗式构架,双坡顶。东关寨楼前左右也是双层楼,与正座楼房上下均通连。楼有小庭院。楼下前回廊与左右别院相通。楼上后廊与东关寨寨墙间也设有廊道、瞭望(射击)孔。

东关寨的第二层楼,沿寨墙内设宽近2米、全长260米环寨跑马道,寨民可以在寨内奔跑巡逻并抵御外敌。寨墙墙垣上设瞭望孔,旁边挖通枪孔,从瞭望孔向外展望,寨外风景一目了然。而在寨内,瞭望孔用两块30多厘米高的杉木板构成,成三角状,内大外小;枪孔又分为炮孔与枪箭孔两种,大小不一。真可谓易守难攻!何氏先人在设计山寨的建筑时用心良苦,为近300年来的历代子孙抵防匪患提供了天然屏障。

历史上的东关寨还留下这样一段惊心动魄、勇斗匪徒的传奇故事:1933年的秋天,永泰县塘前乡土匪头子蓝朝旗,长期横行霸道于永泰、福清、莆田农村一带,强行派捐索款,敲诈勒索,无恶不作,周边穷苦百姓经常携儿带女,纷纷躲到东关寨避难。10月上旬一天,蓝朝旗纠集匪兵千余人,将东关寨包围得水泄不通。寨外人头攒动、杀声震天,寨内众志成城,严阵以待。寨民们充分利用山寨设计的防火墙、瞭望孔等防匪装置,观察寨外土匪的一举一动,利用墙体上的枪炮孔,架起土炮、猎枪向土匪不断还击。匪徒寸步难行,始终难以攻破山寨大门,双方整整对峙了93天!最后在外部援军的震慑下,蓝朝旗匪部心不甘情不愿地撤回深山老林去了。寨民们不畏强盗、抗匪安民的事迹一时传遍四方,东关寨名声大振。

三

何氏先人在建造这座古寨时,一定不曾想到,飞转的历史车轮,会赋予东关寨防御民居建筑之外更深远的意义。它早已不只是一件建筑工艺品,而是融入了血液精魂,拥有了个性生命!

作为一座古城堡民居,东关寨无论是对称和谐的宏观建筑构造,还是精致生动的微观木雕石刻,都淋漓表达了两三百年前劳动人民质朴的审美观。寨内正厅堂,一组渔樵耕读雕刻工艺作品,技艺精湛,栩栩如生,不由让人在瞬间灵魂穿越,与古堡主人的思想碰撞共鸣:对田园式生活心怀向往,对恬淡自如的人生境界心生追求;一幅寨民舞龙舞狮的石浮雕,人物与蜂蝶催春,山水美景相融,展现出先辈们与自然万物和谐相处的境界,令今人心生遐想,回味无穷……这高雅的文化品位和浓郁的文化气息,正是东关寨在传承传统文化基础上的融合、消化、吸收,形成一种古朴自我、带有何氏家族性格特征的文化和历史。

这东关古寨,宏大的建筑及其精细的木刻、石雕,让人忍不住去想象当年何氏家族的昌盛风光;由于何氏子孙纷纷搬离且年久失修,眼前的古寨,透出的几分荒凉冷清,又让人忍不住生出一丝感伤。也许,一座古城堡,就像一个人的一生,总逃离不了命运的曾经潮起,曾经潮落;热烈地欢腾过,然后又冷静地沉默。

在鼎盛繁荣时期,东关寨聚居了何氏家族数百儿女子孙。那是一种怎样的生机勃勃、热闹喧腾的情景啊——粉嫩孩童在这城堡里拔节成长,少年在这城堡里情窦初开,热血男女在这城堡里欢爱,就连那年华逝去的老寨主,也目光温柔地亲抚那环寨跑马道,心里满装着曾经守卫家园打下胜仗的壮烈与豪情……弹指挥间300年。如今,历史的烟云风雨已使这城堡退尽繁华,归于平静。寨墙的岩石依然坚固,寨内的梁柱却已现腐朽,蓬勃的荒草也落根在那已日渐风化疏松的土墙头……

即便如此,不管对一个人还是对一座城堡,流逝的岁月带走的只是曾经的青春容颜。只要他真的存在过,曾用他宽厚的臂膀承载过鲜活的生命、热烈的爱情、不息的梦想,那么,即便烟尘将他淹没,有一天,我们顺着时光回溯,总是还能把他找到——他的生命和精神,就是那些撒落在大地上的珍贵化石,正在黑暗中四射着光芒……

翻阅古民居建筑书籍,脑海里挥不去的,都是东关寨。这座经历近300年世间沧桑的古城堡,撇开建筑学、文化艺术审美相关的东西,最让人动心动情的,还是他在漫长的岁月风雨中的瑰丽附着于深厚沉淀,在于他背后那些鲜活的故事,在于他承载过的历史,在于他见证过的繁华和落寞。

如今,东关寨依然保持着坚毅挺拔的姿态,在这喧嚣红尘中,执着坚守,无声等待。入寨小路旁欧阳修留下的“三生石”和“夕阳台”,似乎在与它遥相守望,建立着某种神秘呼应。

值得一提的是,东关寨前面山地里有一株三四百年的老榕树,虬枝舒展如华盖一般,披覆约有几百平方米的土地,时值仲冬依然郁郁苍苍,一木成林。它的下面野山芋肥大的叶片连成一块碧绿的园子,给这片人烟稀少的地方平添了一幅生机。

自然物成长得于天水的滋养,而人文呢?如果没有现实的关怀,它更容易在斑驳的时光中老去。在这个冬天的下午,我徜徉在古老东关寨中,透过古寨里那一块块岩石、一根根木柱、一扇扇画屏、一个个瞭望窗口,似乎听见有一种乐音在流动,似在低回倾诉人世的浮华与沧桑……

(本文原载于福建省炎黄文化研究会、省作协“走进八闽”文化采风系列之《走进福清》;图片来源于福清市政务网,如有侵权请联系删除)