抗战烽火中的福建鼠疫防治

徐文彬

鼠疫是近代福建的主要传染病,对福建社会影响之深,人员损失之惨烈,在全国颇为典型。近代之前,史书对福建鼠疫罕有记载,直至1894年,香港暴发鼠疫,疫情通过海路传播到厦门岛、南日岛、平潭岛等地,并以厦门为中心,向晋江、同安、海澄等地蔓延,鼠疫开始危害福建。[1]此后福建鼠疫连年暴发,沿海各地饱遭肆虐,逐渐蔓延至闽西、闽北等内陆山区,在全省形成燎原之势。

鼠疫流行,与自然环境、气候、交通、建筑、人口密度等因素颇有关系。[2]福建地处东南沿海,属于亚热带海洋性季风气候,温暖湿润,光照充足,沿海各县“多沙积土,种植地瓜、花生等厥状作物,海风四季侵袭,乡民房屋建筑多矮小、缺乏窗户,阴暗潮湿,都是利于鼠类蚤类的繁殖”。闽北等内陆山区“多山,房屋结构多用木材、地板、夹墙板,尤适于鼠类的繁殖”[3]。房屋多由木头建造,有利于啮齿类动物宿主和跳蚤生存繁殖。福建沿海与内地主要通过闽江、汀江、九龙江等内河航运相连接,实现人员、物资的流动。鼠疫通过航运网络,“由闽南沿着运输粮食船只,向闽西闽北两地,逐渐传播”[4]。在诸多因素的影响下,“故自1894年鼠疫侵入之后,即盘踞各地渐次蔓延而不衰也”[5]。

一、全面抗战期间福建鼠疫的暴发及蔓延情况

全面抗战期间,福建鼠疫愈演愈烈,态势失控。时人谓之“东南各省鼠疫流行以福建、江西、浙江、广东四省,其中以福建省为最多”[6]。如表1所示,全面抗战爆发初期,福建鼠疫得到较好的控制,病者人数与死亡人数均低于1936年人数,但1942年之后,鼠疫呈现失控的状态,病人数达到1660人,1943年、1944年疫情臻于顶峰,仅1943年死亡人数即超过之前7年死亡人数总和,覆盖全省32个县市,直至1945年疫情方得以控制。

从鼠疫空间分布来看,“除闽东北及闽西一带外,全省均受其威胁”[7]。如表2所示,顺昌、南平、建瓯、建阳、浦城、水吉、邵武、政和等闽北8县发生鼠疫,占鼠疫总县数的30%,安溪、同安、海澄、惠安、南靖、龙溪、晋江、南安等闽南8县亦占鼠疫总县数的30%,福州、福清、平潭、仙游、长乐、莆田、连江等闽中8县占鼠疫总县的20%。闽东仅有罗源、古田两县,闽西仅有永定一县发生鼠疫。可见抗战时期鼠疫覆盖福建沿海、内陆广大地区,以闽南、闽北、闽中为主要疫区。全面抗战期间福建鼠疫如此严重,令时人颇有感慨“近数年来,本省各县疫患仍炽,一届鼠疫萌动时期,鼠疫不免随地发现,罔加防堵,蔓延堪虞,染疫牺牲,动辄以千百计,长期以往,遗患何堪”[8] 。

表1 福建省历年鼠疫病例统计表

人数 年份 | 病人数 | 死人数 | 死亡率 | 人数 年份 | 病人数 | 死人数 | 死亡率 |

1936年 | 918 | 690 | 75.16 | 1941年 | 307 | 210 | 30.6 |

1937年 | 858 | 487 | 56.75 | 1942年 | 1660 | 1294 | 71.9 |

1938年 | 318 | 137 | 43.08 | 1943年 | 5386 | 4117 | 76.4 |

1939年 | 554 | 434 | 78.33 | 1944年 | 5442 | 4172 | 76.7 |

1940年 | 252 | 187 | 74.2 | 1945年 | 1996 | 1256 | 62.9 |

数据来源:中央卫生调查组:《福建省历年鼠疫病例统计表》(1936年—1952年),福建省档案馆藏,档案号:0171-001-0017-0031,1952年9月。

表2 福建省各县鼠疫患者死亡统计表(1943年度)

县别 | 患者人数 | 死亡人数 | 县别 | 患者人数 | 死亡人数 |

福州 | 928 | 859 | 水吉 | 19 | 16 |

顺昌 | 73 | 55 | 邵武 | 73 | 45 |

罗源 | 390 | 351 | 政和 | 46 | 21 |

将乐 | 33 | 13 | 宁德 | 18 | 1 |

闽清 | 4 | 2 | 南靖 | 45 | 13 |

南平 | 166 | 120 | 古田 | 157 | 155 |

建瓯 | 85 | 4 | 长乐 | 125 | 108 |

建阳 | 65 | 55 | 龙溪 | 23 | 23 |

浦城 | 58 | 47 | 晋江 | 499 | 397 |

沙县 | 59 | 56 | 永定 | 148 | 122 |

连江 | 51 | 51 | 南安 | 223 | 184 |

安溪 | 42 | 28 | 福清 | 426 | 295 |

同安 | 56 | 37 | 莆田 | 699 | 538 |

海澄 | 68 | 15 | 平潭 | 80 | 34 |

惠安 | 104 | 101 | 仙游 | 259 | 208 |

数据来源:中央卫生调查组:《福建省历年鼠疫病例统计表》(1936年—1952年),福建省档案馆藏,档案号:0171-001-0017-0031,1952年9月。

全面抗战期间,福建鼠疫如此严重,与时局颇有关系。战争爆发后,日军迅速封锁福建海上航线,攻占金门、厦门等沿海地区,对闽北、闽西等内陆地区狂轰滥炸,省会福州亦于1941年、1944年两度沦陷。福建经济生产受到严重破坏,防疫经费、物资极度紧缺,档案文献中常有“窘于经费、物资”“药品殆尽”等相关记载,甚至连省会也难以保障必要的防疫物资,更毋论偏远县乡,极大地限制了防疫工作开展。战争还导致日常用品、建筑器材极度短缺。时人已经认识到改良低矮建筑物、撤除天花板、开天窗能够有效遏制鼠疫,然而“战争导致物价高涨”[9],此类工作均难以彻底开展,影响防疫成效。

更为恶劣的是,日军设立细菌战部队,在闽浙等地付之实战,其中浙江金华、义乌、衢州是日军发动细菌战的重点地区。1940年12月,金华“连日敌机袭击,屡撒鱼子状颗粒,经专家鉴定确是鼠疫病菌,手段恶毒,于此可见”[10]。日军还派遣特务携带鼠疫菌潜入浙江等地。尽管日军主要在浙江发动细菌战,但由于战时人口迁徙,许多细菌战受害者逃难到毗邻的闽北等地,使疫情在福建传播。有研究者指出“日军侵占金华、义乌等地,散发鼠疫病菌,引发了鼠疫的暴发流行,由于上述地方的国民党士兵、伤病员和难民涌入了相邻的浦城,而将鼠疫传播到浦城各地”[11],导致1943年闽北鼠疫大流行。

战争亦使人口迁移流动频繁,加剧疫情传播。全面抗战期间,福建68个县市全部沦陷的有27个,部分沦陷的有14个,受战事直接影响的有7个,受轰炸损失惨重的有5个。为躲避战乱,大批民众背井离乡。根据不完全统计,全面抗战期间,福建有“难胞2508164人,占全省人口总数22%强,相邻省份涌入难民约3万人”[12]。难民在逃难途中,风餐露宿,身体免疫力降低,而且颇多细菌战受害者,容易交叉感染。战争还使“客旅人数增多,往来起居,流动太甚,很可能造成辗转传播的更多机会”[13]。以1943年鼠疫为例,“福州患者928人、莆田699人、晋江499人、福清426人,约占去年本省32县市的患疫总人数之半”[14]。这主要是因为连接四县交通的干道毁于战乱,“军民必需品的盐米等项必须以人力来代替运输”,加之战争使人民生活困难,“乡村男女老幼凡挑得动担子的都群处谋取蝇头微利,补助一部份收入,所以便形成客旅的激增”[15],导致四县鼠疫日益蔓延,荼毒甚巨。

总之,全面抗战期间,日军的侵略,严重破坏福建社会生产,使原本脆弱的社会生态更加衰微,防疫计划难以有效执行。日军发动细菌战,人为制造传染源,使国人惨遭荼毒,受害者甚多。为躲避日军暴行,大量民众背井离乡,使战时人口流动频繁。在上述因素影响下,福建鼠疫频发,覆盖全省广大地区,暴发频率、感染人数、传播区域均超过抗战之前,在东南沿海诸省中堪称典型。

二、全面抗战期间鼠疫对福建社会的冲击

鼠疫肆意蔓延,严重地影响战时福建人群繁衍生息与经济生产,给社会心理留下深刻的烙印,形塑战时福建区域社会的特殊形态,表现在诸多层面。

全面抗战时期,福建鼠疫共有腺鼠疫、肺鼠疫、败血症型鼠疫三种临床类型,其中以腺鼠疫为主要类型。福建省防疫总所曾于1941年—1942年间,诊断860人,其中“腺性鼠疫占753例,肺性鼠疫占39例,败血性占5例”[16]。腺鼠疫占确诊病例总数的87.55%。尽管腺性鼠传染性较低,且主要通过伤口感染,但仍造成大量的人口损失。全面抗战期间,福建共发现鼠疫16990例,其中死亡12274例,死亡率高达72.24%。[17]该数据仅反映冰山一角,偏远乡村的民众多未能得到救治,未被纳入统计。鼠疫如此凶险,甚至连地方官员亦难以幸免。1943年6月11日,建瓯县县长吴亚农“十一日甫接篆,即染腺性鼠疫,十二日因温度过高,入昏迷状态,在基督教医院救治无效,十三日晨病故”[18],震动全国。

鼠疫的高死亡率与高传染率,常导致阖家、阖村灭亡事件发生,因此每当鼠疫袭来,社会陷入恐慌之中。1942年,顺昌鼠疫,旅居该县上洋镇(今湖口镇)的学者洪心衡生动描述当时的社会情形:“全镇仅千家,日死数十人。时疫甚祸水,生命等轻尘。丧夫才东屋,哭子又西邻。入耳声凄楚,满眼景沉阴。鼠且衔尾走,人焉以保身。当道不过问,亦枉呼高坟。嗟嗟离乱日,咄咄苦难辰。我生何不幸,作兹历劫民。”[19]民众惶惶不安心理可见一斑。省会福州亦是鼠疫重灾区。每值疫情暴发,“阖乡之人,时时刻刻,耳只闻啼哭之声,目但接不祥之物,其神经所受痛苦,有谁能堪”[20]。人员接连死亡,丧事频频举办,民众压抑至极。

抗战期间福建省卫生防疫大队所在地——永安萃园

鼠疫发生后,民众陷入恐慌,进而对社会造成巨大的冲击。时人对此深有感触:“(鼠疫)不仅死亡而已,其可怕情形,于洪水猛兽犹如。某乡发现鼠疫,则全乡居民,逃撤一空,影响于社会秩序、民众安宁甚大。”[21]1942年永定“城厢鼠疫猖獗,死亡甚多,城中中小学校均停课休假,遣散员生”[22]。许多机构亦被迫迁址。1943年6月,福建省银行驻顺昌上洋办事处办公场所及附近“鼠疫甚炽,一二日间死亡数十人”。办事处主任长子亦染病身亡,办事处人员“心俾不安,顾客裹足不前”,顺昌县县长嘱转该处“须暂停数天或暂迁行址”[23]。办公人员亦无心办公,甚至躲避推责。概而言之,在鼠疫冲击下,各行各业均处于停顿状态,使“昔为热闹市镇,一经鼠疫蹂躏,顿成无人废墟”[24]。

鼠疫袭来,福建民众由于“防疫知识缺乏,迷信深固,每诿为神祇散瘟,浩劫莫挽”[25]。他们试图通过祈求神灵、做“普渡”来抵御鼠疫,使迷信风气高涨。1942年6月,南平县大凤镇南山乡“遭鼠侵袭,死亡200余人。继而延及大风镇,乡民无知,祈神驱灾,大做“普渡”。今则疫势转炽,日来大坝及游厝两地,每屋均死亡二三人至五六人不等,连日仍发现死鼠无数”[26]。次年,建瓯鼠疫肆虐,为平息疫情,“长街头做五天普渡,请和尚念经,还发动仓长路居民集体吃素。忠孝镇通仙社发起‘消除瘟疫灾难大游行’,一夜开支达三十万元。五帝列队出巡,神棍四处化缘,大捞一把。观世音菩萨也‘当仁不让’,在黄华山举行几昼夜燃灯大会,霞抱剧团从数十里外赶来赞襄善举”[27]。迷信活动的盛行,消耗大量的人力物力,导致人员聚集,增加传染几率。

总之,全面抗战时期,福建鼠疫的频繁暴发,对社会造成强烈冲击,导致人员大量伤亡,民众被迫背井离乡。工厂停工、学校停学,后方经济受到严重影响,社会秩序紊乱,严重削弱抗战有生力量。

三、全面抗战期间福建地方政府对鼠疫的应对

全面抗战时期,福建鼠疫频繁发生,给地方人民造成深重灾难,严重影响抗战,迫使福建省地方政府采取诸多应对举措,减缓鼠疫对社会的冲击,保障社会的正常秩序。

20世纪30年代之前,福建省政府未设立卫生部门,检疫防疫工作通常由海关、警察局执行,直至1935年,闽西等地暴发鼠疫,促使福建省政府在民政厅下设卫生科。全面抗战爆发后,为应对鼠疫,福建省将卫生科扩充为卫生处“以资统筹”,经费“就原有之卫生科省会卫生事务所、卫生实验所、五里亭卫生所各机关经费斟酌分配”[28]。福建省还成立防疫总队,在闽南、闽西、闽北等鼠疫重点区域“设置防疫所7所,防疫队4队,巡回医疗队1队”[29],一旦地方发生疫情,即从省会卫生事务所派遣人员,携带药品器材与防疫所、防疫队汇合,共同应对。与此同时,从1937年4月至1938年2月,全省62个县(市)陆续设立了卫生院、防疫委员会,与防疫队相互配合,扑灭疫情。全省的防疫工作如疫苗拨发等均由防疫队所隶属的省卫生处统筹。若省会暴发疫情,由卫生处长“策动全市医疗及防疫人员从事防治、消毒、注射、隔离等工作”[30],所需经费均从省府领取。

注射疫苗是应对鼠疫的有效举措。全面抗战之前,福建已推行疫苗注射应对鼠疫。1937年4月,泉州发生鼠疫,当地卫生局积极设法预防,巡回医疗队及医师公会派员在云梯镇第六十九、七十、七十一、七十三保举行全保免费防疫注射,受惠者达千余人之多。[31]全面抗战爆发后,迫于严峻的防疫形势,福建省政府颁布《福建省鼠疫注射暂行规则》,规定“凡是年龄在六岁以上,六十岁以下之男女,均应施行鼠疫预防注射”。在鼠疫最易发生之地,由当地防疫所或主管卫生行政机关“依其管辖区域之广狭,设立若干鼠疫免费预防注射处,实施普遍免费预防注射”。若地方未设防疫所、卫生行政机关,“得由当地社团及医师临时设立鼠疫预防注射委员会,以便推行预防注射”。如果该地医师拒绝接受行政机关之指挥,不配合执行注射工作,“由该管行政官署,处以五十元以下之罚金”[32]。福建行政当局试图将防疫注射制度化,遏制鼠疫蔓延。

遏制鼠疫,须动员社会大众参与,方能奏效,然而福建民间信仰兴盛,“一般劳动者惑迷信,鲜来防疫”[33],对政府防疫举措颇有抵触,拒绝疫苗注射。地方民众“还认为老鼠是财神,鼠疫是瘟神,不敢惊动它,所以有病不敢报,老鼠不敢抓”[34]。为此福建地方当局“希与各界广为宣传,恪守事半功倍效果”,并开展夏令卫生运动,实行扩大宣传周,举办卫生展览会等活动,并注重报刊书籍宣传。《东南日报》推出《防疫宣传特刊》,邀请卫生界人士,刊发《本省鼠疫流行情形及分布县份》《鼠疫之检疫之方法》《如何防治鼠疫》等文章,对鼠疫的历史源流、传播方式、预防举措加以宣传,福建省政府秘书处还编印《福建省鼠疫之防治》等书籍,普及鼠疫知识,促进民众的认知。

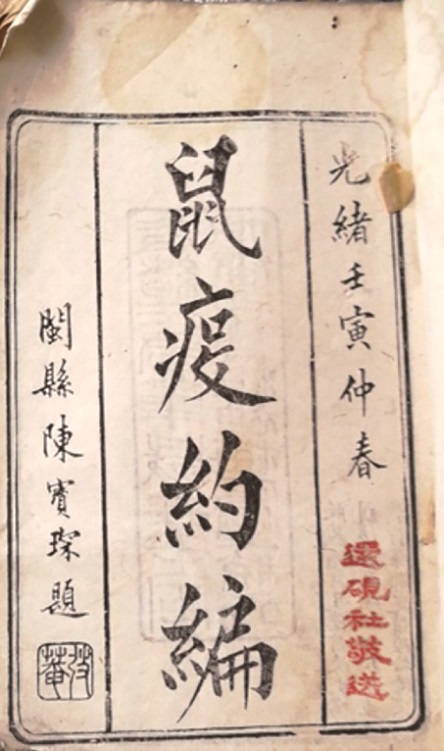

《鼠疫约编》书影

鼠疫是通过跳蚤等媒介传播、流行在啮齿动物间的自然疫源性疾病。[35]消灭疫鼠,方能从根源上消灭鼠疫。全面抗战期间,福建地方当局将消灭疫鼠作为应对鼠疫的预防之本,要求卫生行政人员须会同卫生工程师,考察当地建筑方法,规定“凡一切新建筑包括住屋,商店,货栈等,均须强制依照规定建筑,即竭力避免空隙洞穴,直接减少鼠类繁殖机会,间接可以减少鼠疫之发生”[36],鼓励民众改良房屋,不给老鼠隐蔽之处。与此同时,福建卫生部门还开展消毒行动,扑灭鼠类、跳蚤,断绝鼠疫菌媒介物。1943年,永安鼠疫期间,共“消毒户数2669户,计3752间,蒸熏鼠穴2446个”[37],遏制鼠疫的蔓延。1943年晋江发生鼠疫,为鼓励民众捕鼠,当地卫生院提倡捕鼠一头奖励火柴一盒,“市民自动捕送者踊跃,每日约有百头左右”[38],不到一周时间,“计已捕送大小鼠2525头”[39]。与此同时,地方当局结合新生活运动,对街巷、水塘等公共场所,开展防疫清洁大扫除,督促居民保持户内外清洁,养成不随地吐痰的好习惯,减少病毒传播几率。

鼠疫是通过跳蚤等媒介传播、流行在啮齿动物间的自然疫源性疾病。[35]消灭疫鼠,方能从根源上消灭鼠疫。全面抗战期间,福建地方当局将消灭疫鼠作为应对鼠疫的预防之本,要求卫生行政人员须会同卫生工程师,考察当地建筑方法,规定“凡一切新建筑包括住屋,商店,货栈等,均须强制依照规定建筑,即竭力避免空隙洞穴,直接减少鼠类繁殖机会,间接可以减少鼠疫之发生”[36],鼓励民众改良房屋,不给老鼠隐蔽之处。与此同时,福建卫生部门还开展消毒行动,扑灭鼠类、跳蚤,断绝鼠疫菌媒介物。1943年,永安鼠疫期间,共“消毒户数2669户,计3752间,蒸熏鼠穴2446个”[37],遏制鼠疫的蔓延。1943年晋江发生鼠疫,为鼓励民众捕鼠,当地卫生院提倡捕鼠一头奖励火柴一盒,“市民自动捕送者踊跃,每日约有百头左右”[38],不到一周时间,“计已捕送大小鼠2525头”[39]。与此同时,地方当局结合新生活运动,对街巷、水塘等公共场所,开展防疫清洁大扫除,督促居民保持户内外清洁,养成不随地吐痰的好习惯,减少病毒传播几率。

鼠疫具有高度的传染性,隔离传染源,截断其传播途径,方能减轻危害程度。早在1935年,为应对鼠疫,福建省公安局暨水警警队会同检疫队“在入省要道,严密警戒,并筹备隔离治疗”[40]。全面抗战爆发后,福建地方政府为能及时发现病患,卫生机关通常会晓示市民,“如有疑似鼠疫病人,须赶速报告或送所诊治”[41]。福建军政当局亦出台类似规定“各县如有鼠疫病人发现,并经诊断确实时,即由县长立时电告战区长官部及省政府,并于六小时以内将疫户周围五户至十户实施封锁之,并将该户居民一律移居留验所留验七天”。如果遇到有不遵守者,“不论任何军民,该专员县长得予强制执行,并按行政执法规定罚办”[42]。并通过保甲等基层体系,动员社会大众监控疫情[43]。除隔离患者外,封锁疫区亦是截断传染途径的重要举措,一旦地方发生鼠疫,“应立即于水陆交通要道设立检疫站,必要时得断绝交通”。执行封锁疫区时,“须绝对严密迅速,务使疫区之居民不致闻风逃避,或将粮食行李,私行搬动”[44]。

总之,全面抗战时期,福建地方政府为应对鼠疫,强化公共卫生机制,设立防疫队,采取注射疫苗、灭鼠消毒、封锁疫区、隔离病人等方式消灭或隔离传染源,阻止疫情扩散,注重防疫宣传,向公众普及鼠疫知识,尽可能动员社会力量扑灭鼠疫。此类防疫举措,契合战时局势,颇具现代公共卫生色彩,在实践上取得一定成效。

(原载于《炎黄纵横》杂志2025年第2期,作者为闽江学院历史系教授、福建师范大学硕士生导师)

注:

[1][5][7][16]柯乔木:《本省鼠疫流行情形及分布县份》,《福建日报》1943年4月11日,第4版。

[2]王季午主编:《传染病学》,科学技术出版社1980年版,第477页。

[3][17]中央卫生组:《鼠疫调查报告》,福建省档案馆藏,档案号:0171-001-0017-001,1952年9月。

[4][8]福建省政府秘书处编:《福建省地方病情形与防治》,1939年,第5页、第1页。

[6]《闽省水灾、救济、防疟工作情况,购运奎宁粉经过报告》,福建省档案馆藏,档案号为11-14-45,1940年3月。

[9][13][14][15]柯恺:《福建的鼠疫》,《新福建》1944年第6期,第35页、第34页。

[10]《寇机空袭金华,播鼠疫病菌,我设法紧急防止中》,《扫荡报》1940年12月3日,第2版。

[11]杨家茂:《20世纪40年代闽北鼠疫流行史料》,《中华医史杂志》2005年第4期,第241页。

[12]福建省政府编:《福建省沦陷区抗战损失调查汇报》1946年1月。

[18]《鼠疫猖獗 建瓯吴县长罹疫病故 晋江死亡已近三百人》,《东南日报》1943年6月14日,第3版。

[19]洪心衡:《东风引吭集》(油印本),1980年,第32页。

[20]《市府关于防疫、推行公共卫生,换领卫生检验执照等的训令、指令、来往文书》,福建省档案馆藏,档案号为901-3-56,1944年。

[22]《福建省银行永定办事处关于鼠疫蔓延暂避城区范围的函》,福建省档案馆藏,档案号为0024-003-000855,1943年4月。

[23]《福建省银行上洋办事处关于鼠疫蔓延移址办公的函》,福建省档案馆藏,档案号为0024-003-000856,1943年。

[24][25]福建省政府秘书处编:《福建省鼠疫之防治》,1939年,第1页。

[26]《南方日报》1942年12月3日,第3版。

[27]潘芳:《战时建瓯另一灾祸——鼠疫》,《建瓯文史资料》(第11辑),1987年,第76页。

[28]《福建全省卫生处组织规程》,福建省档案馆藏档案号为0001-001-000016,1938年1月。

[29]《福建省防疫队防疫所巡回防疫队组织暂行规则》,福建省档案馆藏,档案号为0001-003-000013,1940年7月。

[30]《刘主席手令扑灭省会鼠疫 拨款二万元充为防疫费》,《福建日报》1941年11月27日,第2版。

[31]中央卫生调查组:《鼠疫调查报告》,福建省档案馆藏,档案号为0171-001-0017-0010,1952年9月。

[32]《福建省鼠疫防疫注射暂行规则》,福建省档案馆藏,档案号为0001-001-000472,1938年2月。

[33]《本市三日来,鼠疫已稍戢,望市民加紧捕鼠灭蚤 防疫经费积极劝募中 各西药商多慷慨认捐》,《福建日报》1942年6月11日,第4版。

[34]中央卫生调查组:《鼠疫调查报告》,福建省档案馆藏,档案号为0171-001-0017-0010,1952年9月。

[35]杨林生、陈如桂:《1840年以来我国鼠疫的时空分布规律》,《地理研究》2000年第3期,第243页。

[36]陈世华:《如何防治鼠疫》,《福建日报》1942年7月20日,第2版。

[37]《永安鼠疫,已告渐平》,《福建日报》1941年12月11日,第2版。

[38]《函复据报该处并无疫症,暂缓行强制注射一节》,《福建省银行董事会、省卫生处、省卫生处防疫大队、省银行及连城、清流、龙岩、周墩、连江等办事处关于注射预防鼠疫疫苗的公函》,福建省档案馆藏,档案号为0024-0003-00835。

[39]《捕鼠换奖火柴,须加灰粉密封,以防疫鼠跳蚤传至人体》,《福建日报》1942年7月15日,第2版。

[40]《闽发生鼠疫,当局积极防治》,《京报》(北京)1935年5月8日,第2版。

[41]《永安续发现鼠疫患者》,《福建日报》1941年11月28日,第2版。

[42][44]《防治鼠疫 长官部颁紧急处置办法》,《东南日报》1944年3月28日,第3版。

[43]《本市陆续发现鼠疫,上坊李正明已死。北门戴福仁症危,卫生院签请重设隔离院》,《福建日报》1943年2月2日,第2版。