唐五代时期福州温泉的开发利用与洗汤习俗形成

戴显群

福州是一个久负盛名的温泉之乡,其温泉分布之广、水量之大、水质之优,在我国是独一无二的,自古就有“福州温泉甲东南”之美誉。福州温泉的产生得益于福州处在地层构造断裂特别密集地区,在地壳裂缝深处有高温气体和热水喷出,沸腾上升,形成温泉。福州温泉的开发利用始于西晋太康年间(280—289年),至今已有一千七百多年的历史。至唐五代时期,州城内外就有不少温泉被开发利用,出现了一批著名的汤池。福州百姓除了利用温泉进行沐浴外,还有利用温泉治疗皮肤病的历史,福州形成了富有特色的温泉沐浴文化。

一、古代福州诸邑温泉分布及其特色

唐五代时期,福州诸邑就已经发现并开发出不少的温泉,其分布情况,据乾隆《福州府志》记载:闽县温泉有五处,“一在城中东隅,今名汤井巷。有石槽十,宋嘉祐七年(1062),郡守元绛建。宣和六年(1124),郡守陆藻重建。中有振衣亭,涴日一启,非衣冠不许游也。明万历十年(1582)重建,今圮。一在城东门外易俗里,晋安桥北。有四五窍,石甃,左右两池,中有沟,有屋覆之。一在汤门外百步,名石槽。一在汤门外河口,俗呼官汤。有屋覆之,前朝官府休暇,闲浴于此。一在崇贤里,数十步辄迸一泉。或出河中,或在河口”[1]。侯官县温泉有五处,“一在八都。一在九都。一在二十四都,双髻山下。有二石池,一温一冷,名圣汤。一在井门楼外,名石壁。一在六都,宋名汤泉里,距城三十里”[2]。古田县温泉有一处,“在汤头渡,与闽清接界。宋时,建有汤寿桥,久圮”[3]。闽清县温泉有二处,“一在十九都,一在贺恩里”[4]。连江县温泉有一处,“在光临里”[5]。永泰县温泉有五处,“一在城中。一在十二都,有大汤注于四石池。一在十八都溪边,俗呼鱼坑汤。一在十九都。一在二十六都,名龙津汤,注于三池,天然石窟”[6]。此外,古代福州诸邑尚有不少温泉资源尚未发掘与利用,随着社会经济的发展,温泉资源也不断地得到开发。如今,除了福州城区有连片的温泉外,闽侯、永泰、闽清、连江、长乐、福清、罗源等诸郊县(区)几乎都有温泉,并得到开发和利用。

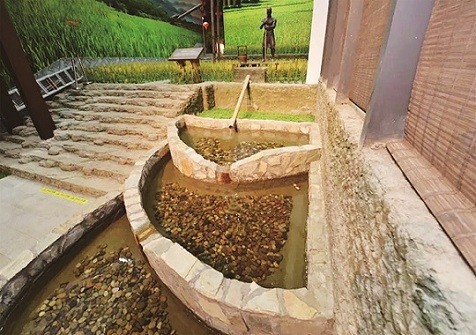

福州温泉博物馆

福州温泉具有四个方面显著的特色:一是温度高。遍布城乡的温泉,一般水温为摄氏65度左右,最高可达摄氏97度以上。《三山志》记云:福州闽县龙德外汤院温泉,“热胜者,气如硫黄,能熟蹲鸱”[7]。可见,这里温泉的温度足以烫熟一只大禽鸟。二是水量大。福州温泉可分为两层,即浅部第四系层状热水和深部基岩构造裂隙水。浅层温泉城区可采量约为2万吨/日,郊县温泉可开采量超过2万吨/日。三是埋藏浅。福州温泉埋藏较浅,20世纪60年代前,福州城区尚可见自溢出地表的温泉。四是水质好。福州温泉水质纯净滑润、味甘性和,且富含氮及碘、溴、钼、钛、锆、铜、锶、镓、钡、镭等多种矿物质微量元素,具有较高的医疗保健效果。特别是对治疗腰腿伤痛、高脂血症、皮肤病、风湿性关节炎、神经痛等疾病疗效最佳。唐宋以来,福州百姓就有利用温泉治疗皮肤病的历史,《三山志》记云:“伪闽天德二年(944),占城遣其国相金氏婆啰来,道里不时,遍体疮疥,访而沐之,数日即瘳。”[8]明谢肇淛《五杂俎》记云:“闽中诸泉,皆作硫黄气,甚者熏人不可耐。人有疥者,浴之辄愈;竹木浸一宿,则终不蠹,盖硫黄能杀诸虫也。”[9]

自古以来,福州温泉主要被当作热水来洗浴,它为人们洗去污垢,消除疲劳,祛除病痛,而且也是人际交往的好去处,因而被视为“金汤”“圣泉”。千百年来,温泉不仅造福了福州人,而且也推动了福州社会发展和城乡经济繁荣。

二、温泉的开发与洗汤习俗形成

“五凤朝阳生丽水,九龙经脉出金汤”,这是晚唐五代闽县龙德外汤院的一副楹联,此佚名楹联佳作在福州已经流传了上千年,其中所谓“丽水”“金汤”便是温泉的雅称。

福州温泉的开发利用已有一千七百多年的历史。晋太康三年(282),朝廷下诏分建安郡设晋安郡,命令太守严高建城,是为子城。据说,当时在东门外开凿人工河时,民工发现了涌出地面的汤水,于是就用石头围筑成池,供人沐浴。所以,民间流传有“郭璞迁城民工洗”的说法,这个温泉古迹后来被称为“青甲池”。[10]这是福州发现温泉的最早记载。

至唐代,福州诸邑的温泉不断被发现,并得到开发与利用,一些地方甚至直接以“温泉”“汤泉”或“汤院”来命名。如《宗一大师师备塔碣残文》记载:“师备(835—908年),本名谢三郎,唐福州城南温泉乡归化里人(今仓山区城门镇、螺洲镇一带)。”[11]至宋代,可能因泉源枯竭,“温泉乡”便更名为“开化西乡”。《三山志》记云:“开化西乡,(闽)县东南三十里。旧温泉乡。有归化、崇信与今三里(归仁、永福、高详)为五。今并焉。”[12]此外,怀安县八座乡有“温泉里(多汤泉)”[13];福州北上温州的古驿道上(连江境内)有“汤泉驿”;闽县有“外汤院”“内汤院”;侯官县有六都的汤泉里、二十四都的汤院。凡此这些以“温泉”“汤泉”“汤院”命名的乡里、驿站等,肯定都是当时著名的温泉之乡。

千百年来,福州温泉开发利用过程中留下不少汤池古迹,仅唐五代时期州城内外著名的古汤池就有以下几处:

千百年来,福州温泉开发利用过程中留下不少汤池古迹,仅唐五代时期州城内外著名的古汤池就有以下几处:

其一,易俗里温泉。即晋太康三年(282),太守严高建子城时,由民工发掘和使用的汤池。至唐代,该汤池继续保留下来,就是乾隆《福州府志》所载:“一在城东门外易俗里,晋安桥北。”[14]

其二,龙德外汤院。在闽县崇贤里,后晋天福年间置。《三山志》记云:龙德禅院一带“地多燠泉,数十步必一穴,或迸河渠中。味甘而性和。”[15]汤泉的出现,当在五代以前的唐代,或更早时期。龙德外汤院的汤泉水质甚佳,富含硫磺,对于疥疮之类的皮肤病有很高的疗效,占城国相金氏婆啰因皮肤长满疮疥,仅沐浴数日便痊愈。占城国相金氏婆啰疮疥痊愈后,捐钱五千缗,创亭立碑,记录其事,至南宋时期两块番书石碑尚在。该汤泉就是乾隆《福州府志》所载:“一在崇贤里,数十步辄迸一泉。或出河中,或在河口。”[16]

其三,古三座温泉。据说是唐末天复年间(901—903),王审知建罗城时,民工在今树兜和汤边一带,用石头将不断涌出的温泉围成汤池,作为沐浴之用。后来人们又用石块砌成三口汤池,池上搭起茅屋,专门供人洗浴,这就是后来被称为古三座温泉的来历。因此,在古三座澡堂的匾额上,书有“唐代古迹”四个字,还有一副对联曰:“地产磺汤,茅屋三椽。”所谓“三椽”,即最初用石块砌成的三口汤池。[17]

其四,闽县内汤院。在州城之东隅,清乾隆时名曰汤井巷。闽县内汤院创置于北宋嘉祐(1056—1063)以前,然而汤泉应当在更早时期就已经发现,据说也是唐末王审知建城时,民工发现的。北宋嘉祐七年(1062),给事元绛查阅州郡《图经》,发现该地区有佛寺及温泉,便前往考察。“乃浚其源,砻石为井,揭宇环之,疏其余于垣外。”应该说,元绛是重新整修内汤院温泉,以便更好地为城内百姓沐浴服务。宣和六年(1124),侍郎陆藻再次高规格整修内汤院温泉,使其成为“非衣冠不许游”的官汤。[18]据乾隆《福州府志》记载:该温泉有“有石槽十”[19],所以又有“十槽”之称。

其五,汤院。在侯官县二十四都,双髻山下(今闽侯白沙)。乾隆《福州府志》记云:“有二石池,一温一冷,名圣汤。”[20]据说,该汤院始建于唐天祐年间(904—907年),距雪峰寺四十公里,由雪峰寺僧管理。[21]该汤院在宋代非常有名气,北宋福州知州程师孟《汤泉二首 其一》诗云:“曾看华清旧浴池,此泉何日落天涯。徘徊却想开元事,不见莲花见荔枝。”[22]北宋宰相李纲《吟福州温泉》诗云:“温冷泉源各自流,天教赐浴雪峰陬。众生尘垢何时尽,日日人间几度秋。”“玉池金屋浴兰芳,千古华清第一汤。何似此泉浇病叟,不妨更入荔枝乡。”在汤院后岩壁上镌刻有释可遵偈语:“直待众生尘垢尽,我方清冷混常流。”苏东坡对此句非常欣赏。[23]可以说,汤院始于唐代,盛于宋代。

其六,连江汤岭温泉。在今潘渡镇贵安村。《案通云志》记载:“白岩山在县北,群峰高耸,有峰曰降虎,有岭曰汤岭,其下温泉出焉。”[24]这里地处福州北出浙江温州古驿道上的汤泉驿一带。《三山志》记云:“温泉馆,距连江三十二里,旧名汤泉驿。淳熙元年(1174)重作,因改名。”[25]据说,早在唐代,这里的温泉就得到开发和利用,当时人们在泉眼边用条石垒筑汤池。泉眼主要在坊兜、庄埕宫、圪头洋、汤店一带,其中汤店有著名的七口泉眼,史称“七子汤”。由于汤泉地处古驿道上,来往人多,所以当地人便在此建房开店,办起温泉浴池,以供旅客住店休憩沐浴。

如上所述,晚唐五代时期福州城乡已有不少的温泉被开发和利用,著名的温泉汤池为数不少。当时,州城范围并不大,人口亦不多,这些汤泉足以满足百姓的洗浴需求。况且,泡汤洗浴具有洗去污垢,消除疲劳,祛病健身,滋润皮肤等种种好处,所以福州人自古就喜好泡汤洗浴。泡汤洗浴成为福州人的一种日常生活习俗,当始于晚唐五代,而盛于宋代。

(原载于《炎黄纵横》2025年第2期,作者为福建师范大学社会历史学院教授)

注:

[1][2][3][4][5][6][14][16][19](清)徐景熹:《福州府志》卷五《山川一·闽县》,海风出版社2001年版,第93页、第109页、第113页、第118页、第129页、第145页、第93页、第93页、第93页。

[7][8][15][18](宋)梁克家:《三山志》卷三十三《寺观类一·僧寺》,方志出版社2003年版,第614页、第614页、第601页、第601页。

[9](明)谢肇淛:《五杂俎》卷三《地部》,转引自《福州温泉志》第六章《文摘》,福建科技出版社2001年版,第170页。

[10][11]《福州温泉志》编委会 :《福州温泉志》“大事记”,福建科技出版社2001年版,第7页、第7-8页。

[12][13](宋)梁克家:《三山志》卷二《地理类二·叙县》,方志出版社2003年版,第15页、第41页。

[17][21]林璧符主编:《福州温泉文化》“沐浴篇”,海潮摄影艺术出版社2009年版,第79页、第82页。

[20][23](清)徐景熹:《福州府志》卷五《山川一·侯官县》,海风出版社2001年版,第109页、第95页。

[22]转引自《福州温泉志》第五章《文苑》,福建科技出版社2001年版,第147页。

[24]转引自《福州温泉志》第一章《资源》,福建科技出版社2001年版,第53页。

[25](宋)梁克家:《三山志》卷五《地理类五·驿铺》,方志出版社2003年版,第79页。