我与《资本论》

陈 征

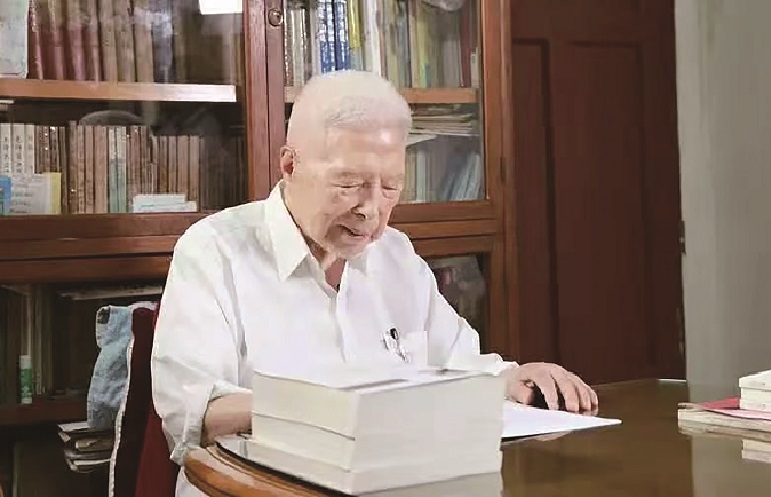

我今年已九十七岁了,虽然也做过一些行政工作,但一辈子主要是当教师。围绕着《资本论》,学习、研究、讲授、传播马克思主义经济学,直至运用、创新和发展。我的一系列的学术活动大都是围绕着《资本论》转,可算是同《资本论》结了一辈子不解之缘。回首往事,历历在目,择其要者,聊志鸿泥。

我祖籍江苏省泰县(今泰州市姜堰区),祖父是秀才,父亲是中医。我四岁读书,白天上小学,晚上读古书,到十岁时就读完了四书、《诗经》《左传》《楚辞》《古文观止》等经典著作。进中学后不久,因日寇入侵,学校停办,我辍学在家,其间还做了一年小学教员。抗战胜利后,考入无锡国专(后更名为中国文学院)学习文史。学习期间,与进步同学一起读了不少进步书籍,除了读《中国革命与中国共产党》《论持久战》外,还读了《联共(布)党史》《资本论》等。当时看不懂《资本论》,说不上有什么印象。有次正在偷偷地看《资本论》,一位同学从身后拍我一掌说:“你想做资本家吗!”我说:“这书是反对资本家的,我怎会当资本家呢?”当时,只知道有《资本论》这本书,但书中的意思,并不完全清楚。

1949年5月,我参加革命,在苏南公学做教育干事、组织干事等行政工作。苏南公学是一所革命大学(学校的前身是设在苏北解放区的华中大学,无锡解放时迁锡,当时江苏省人民政府还未正式成立),该校主要任务是对将输送到苏南解放区的干部进行培训。当时接管的大企业很多,需要一批经济管理干部,为此,苏南公学特设企业财务管理系培养经济管理人才,规定该系不学资产阶级的经济学,要学马克思主义经济学。但由于师资缺乏,领导要我边学边教马克思主义政治经济学课程。我虽然没有学过,但领导决定、重任在肩,我就满腔热情和十分大胆地承担了这个光荣任务,力争做好。当时没有统一规定的教材,只选了狄超白著的《政治经济学讲话》,该书包括从商品到资本主义经济危机部分,参考书只有薛暮桥的《大众经济学》。但这些都是从《资本论》中来的,因此,要备好课,讲好课,就要先读懂《资本论》。这样,由于工作需要,我一遍又一遍反复阅读、钻研、思考、表述,从不懂到基本上懂,从摸不清楚头脑到能通俗地介绍其基本内容,并说明其来龙去脉,不知反复学习研究多少遍,才摸进了《资本论》的大门。由于我勤奋努力,加上学员认真学习,成绩显著。此班三个月一期,我先后讲授了第三、四期,得到了同学们和领导的广泛好评。1952年,有着近二万人的苏南公学开展模范工作者运动,我被评为全校五个“模范工作者”之一,学生们还专门开了课代表会讨论我的教学特点,并写了《我们的陈征老师》一文,在苏南公学铅字版《学习周报》1952年12月27日第4版刊载。这时,我一方面感到惭愧,一方面又感到这是极大的鞭策,这就为我终身学习和研究《资本论》打下了坚实的思想基础。

1953年,郭大力、王亚南译的《资本论》一、二、三卷由人民出版社出版发行,三卷定价不高。当时实行的是供给制,虽然我享受的标准已由每月一斤猪肉、四两黄烟增加到两倍以上,但也还是无钱购买此书。思考再三,下决心开几个夜车,写一篇文章。文章写完寄出后,有幸很快发表。拿到的稿费除买了全套三本《资本论》外,还买了一件衬衫。这也是一个有趣而难忘的插曲。

1952年底,领导把我调到华东党校理论研究班学习两年,这成为我继续深造的极好机会。有名师的讲授指点和同学们的相互切磋,还获得了广泛阅读有关书籍和资料、独立思考、认真钻研的机会。两年的学习成效甚大,我对《资本论》有了更加深刻的体会,逐步坚定了深入研究的决心,同时也增强了信心。学习结束后留校工作。不久,中组部又于1955年调我到中共福建省委党校工作,主讲政治经济学等课程。省委党校理论班有培训地县理论宣传干部的任务,既包括学习当前政策,也包括学习基本理论。当时,《资本论》是该班重点课程之一,由我负责讲授。课后,我根据学员听课情况以及讨论时提出的问题,反复研究并及时整理讲稿。既要通俗而准确地讲清楚有关原理,又要通过讨论帮助他们弄懂疑难问题,还要把这些资料不断充实到下一次的讲稿中去。这样多次反复,教学相长,经过七八稿修改,讲稿内容逐步充实、完善。这时,省委宣传部开办了一个《资本论》业余学习班,委派理论处郑奇方处长负责,由省直机关的部长、处长、科长们参加,晚上授课每周一次,要我主讲其中的三分之二课程。因学员经常公务外出,要求我发讲稿。我同意了,省委宣传部将讲稿铅字排印,除了发给学员,还发给各县的讲师团作参考。他们反映:不听讲课,看讲稿也基本上可以看懂《资本论》了。这些讲稿,就是后来我出版《〈资本论〉解说》一书的雏形。至此,我经历了对《资本论》的学习、研究、备课、讲授、写出讲稿和教材到基本胜任作为一名教师的初期阶段。

1958年前后,忽然来了一阵狂风,说什么“我国当前是建设社会主义,应该学习毛泽东思想,不必要再读《资本论》”。反“右派”后又接着“反右倾”运动,理论班暂停,《资本论》课程也停止了。之后,我被派往农村搞“四清”,上午劳动,晚上开会,下午休息时间恰好用来学习。我把带下乡的《资本论》和有关资料,晚上当枕头,下午拿来读,同时也了解和研究我国当时的农村情况,较深入地研究我国农业和农民问题。

不久,“文化大革命”发生了,带给社会和人们的是一场灾难。我真是个幸运儿,初期因为生肝病住院治疗数月,没有受到运动的迫害。但听说东街口有我的大字报,说王亚南是翻译《资本论》的反动学术权威,我是福建的小王亚南,是修正主义的接班人。我听后欣然一笑,想不到竟有如此“美誉”,反而更加坚定了我对王亚南的景仰和研究《资本论》的信心。

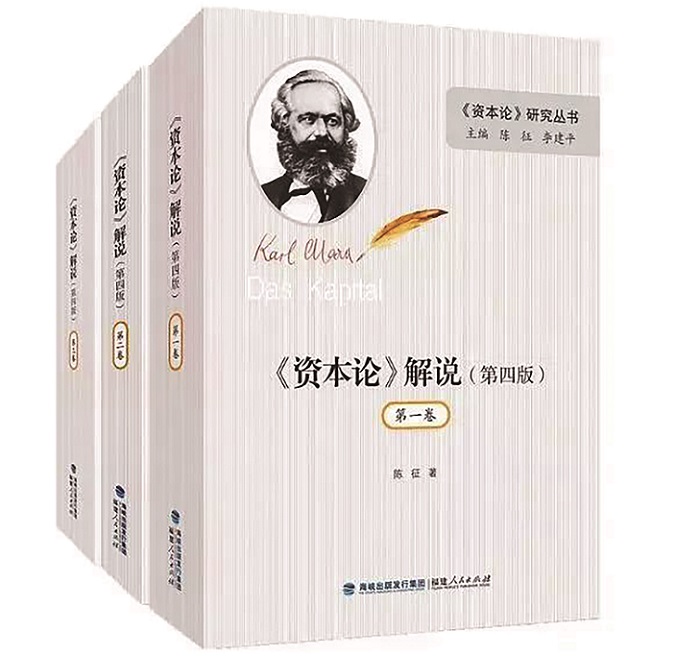

1978年党的十一届三中全会召开,确立了改革开放的路线,一时有如大地回春,草木复苏。大学复课了,有不少人都开始读《资本论》,一时间洛阳纸贵。为什么?据说,有人去请示邓小平同志:改革开放怎么搞?小平同志说,你不要问我,应该去问马克思,去读《资本论》。因此,人们就把视线转移到这本书上来了。这时候,解释《资本论》的书,已出版的有王思华的《〈资本论〉解说》,解说了《资本论》第一卷相关内容。在《中国经济问题》月刊上,每期还刊有王亚南等对《资本论》第一卷相关内容的讲座。此外的辅导读物几乎没有。《资本论》的学习已经形成热潮,但《资本论》比较难懂,人们在学习上存在很大障碍,迫切需要通俗而具体地解说《资本论》三卷的读本。有人曾看过我给省直机关讲课的讲稿,感到通俗易懂,对学习《资本论》很有帮助,建议修订出版。应客观实际的需求和出版社的热情约稿,我迅速将《资本论》讲稿进一步整理、修改,命名为《〈资本论〉解说》,起初分五册由福建人民出版社出版:1978年出版第一册,解说《资本论》第一卷的前半部;第二年出版第二册,解说《资本论》第一卷后半部;1980年出版第三册,解说《资本论》第二卷,1981年和1982年解说第三卷。由此,至1982年,对三卷《资本论》的解说全部出齐。后为与《资本论》全三卷对应,将《〈资本论〉解说》五册合并为三册。在本书出版前后,上海复旦大学的张薰华、洪远朋教授也编写出版了《〈资本论〉提要》三册。

1982年,《光明日报》发表文章指出,《〈资本论〉解说》是全国解说《资本论》全三卷的第一部著作,有重要的现实意义。由于我自幼攻读文史,中文基础较好,写出的文字简明扼要,准确清晰,重点突出,通俗易懂;又由于反复多次讲授《资本论》,通过解答学生提问,把难点、难句等摸得深透,并用通俗易懂的文字插入有关讲稿之中,又经过若干次的反复修改,虽不算是千锤百炼,至少也是十余遍深入往返研究,整理补充,对初读者确实很有帮助。因此,《〈资本论〉解说》受到读者的普遍欢迎。记得有一天,我到火车站去接一位客人,在火车进站后出来的人群中首先看到时任福建省委宣传部部长黄明同志。他和我熟悉,见我后抢着说:“告诉你一个好消息,这次在北京开会,研究学习《资本论》,部长在大会上说,大家都说《资本论》看不懂,的确也是。但如果对照陈征写的《〈资本论〉解说》,一段一段地对着认真看,就完全可以弄懂了。”部长在全国会议上的讲话影响力很大,不久,《〈资本论〉解说》一印再印,由初版三千余册增印到14万余册。不少人通过《〈资本论〉解说》看《资本论》,收到很好效果。有的大学生通过《〈资本论〉解说》学习《资本论》考上硕士、博士研究生,后来成长为著名学者。有人说,《〈资本论〉解说》培养了“一代经济学人”。有的人把学习《资本论》的收获运用到从政从商实际工作中,取得很大成就,成为创造财富的著名企业家或重要部门的领导干部,这就充分显示了《资本论》巨大的学术威力和思想作用。《〈资本论〉解说》作为教材被全国各地学校广泛使用,先后获得国家级全国高等院校优秀教材奖、福建省“六五”重点科研项目优秀专著奖、“光明杯”全国哲学社会科学优秀学术著作奖等国家级、省部级大奖。

陈 征 教授

这一时期,我于1979年组建了全国高等师范院校《资本论》研究会,并被选为会长;1981年中国《资本论》研究会成立,我被选为副会长;1981年和1985年两次被评为福建省劳动模范,同时获得全国“五一”劳动奖章和“全国优秀教育工作者”称号;1983年开始,我连续当选为全国政协第六、七、八届委员;1983年教育部直接批准为教授,1990年批准为博士生导师。1983年我由系主任被直接任命为福建师范大学校长,真是盛名之下,其实难副。重任在肩,很难担当,虽夙兴夜寐,也难补遗漏于万一。

为什么改革开放要读《资本论》?《资本论》与改革开放究竟是什么关系?这是人们一时弄不清楚的问题。资本与劳动的关系是《资本论》的中心问题,不能否定。但不能因此将它绝对政治化,视为“只是阶级斗争的教科书”。资本主义发展有两个阶段,即自由竞争资本主义阶段和垄断资本主义阶段(列宁称为“帝国主义阶段”),马克思处于19世纪中期,从自由竞争资本主义阶段实际出发,分析研究当时以市场为主体的商品经济,研究其经济范畴、客观规律等运动和发展情况。现在看来,其所研究的一些范畴和规律,不仅适用于自由竞争市场经济,对垄断时期经济,对社会主义经济也是适用的。

君不见,《资本论》中研究的范畴,如商品、货币、价值、价格、工资、利润、资本的循环周转和再生产过程中各个环节的经济分析,以及有关经济规律如价值规律、竞争规律、供求规律、货币流通规律、再生产规律等,不仅还适用于当今垄断时期的资本主义,对社会主义市场经济也是适用的。当然,由于社会主义经济有许多新情况、新特点,对具体问题还要做具体分析。因此,我大胆地提出了一个新的理论观点,这就是:《资本论》是马克思对自由竞争资本主义时期市场经济经验的总结,对我国社会主义市场经济仍有重要的指导意义。大家想想看,如果我国社会不按价值规律实行商品交换,直接进行产品调配,那将是怎样的结果!实践证明,不按照经济规律办事是行不通的。我想,小平同志是精通马克思主义的、有高瞻远见的领导者,提出要读《资本论》,就是要从《资本论》的原理出发研究社会主义市场经济,大量吸收其中有用的成分,作为我国改革开放、发展社会主义市场经济的理论基础。实践也越来越证明,《资本论》中的一些范畴、规律和基本原理,对建设有中国特色的社会主义经济,仍具有重要的指导意义。我国改革开放以来的经济工作实践,完全证明了邓小平同志的高瞻远瞩,证明了邓小平思想英明的预见性和正确性,也证明了马克思主义至今对我国仍有重要的指导作用,同时也是对所谓的“《资本论》过时论”谬论一个很好的批驳。现在看来,马克思的理论由于邓小平的正确认识而得以贯彻于中国经济发展的实践中,邓小平的正确指导使当时中国经济在正确思想指引下得以迅速发展,二者相得益彰。也可以说,邓小平同志是当代善于将马克思主义理论和实际密切结合、正确运用的杰出的马克思主义者。

20世纪80年代,我国实行的还是以计划经济为主的政策,商品经济还未得到充分发展,而要真正搞好改革开放,就要充分发展商品经济。这时我写的有关大力发展商品经济的数篇文章陆续发表,强调发展商品经济的重要性。如《〈资本论〉与社会主义经济——兼论〈资本论〉过时论》一文,提出了“社会主义商品是社会主义经济学研究的出发点和立足点”“要大力发展商品经济”等观点,文中未提计划经济,以突出发展商品经济的重要性。该文在《福建论坛》1987年第3期发表后,引起了国内外学术界很大反响。《新华文摘》于同年第4期全文转载。英国《国际社会经济学杂志》(IJSE)把该文译成英文,转载于1991年第9、10期合刊。

至此,我对《资本论》只能算是“读懂”。要在读懂的基础上进一步达到“读通”的目的,还要作更大的努力。读通《资本论》,就是要研究《资本论》中的若干理论,如商品理论、货币理论、工资理论、再生产理论等,弄清楚这些理论的来龙去脉。例如商品理论,马克思以前的经济学家提出和解决了哪些问题,哪些是正确的、哪些是错误的;马克思在《资本论》中怎样创造性地解决这些问题,有哪些新创造、新发展;马克思以后百余年来我国学术界对上述问题有哪些研究、争论和新贡献,当前还有哪些重要的、迫切需要研究的问题;等等。一个个专题分别进行,采用历史和实际相结合的方法分析研究。这就是对历史发展过程进行纵向研究,目的是了解过去并为指导当前工作做进一步研究以解决问题。由于工作量大,我带领几位研究生共同编写了《〈资本论〉在社会主义市场经济中的运用和发展》一书(福建教育出版社,1998年出版),冀图在“读懂”的基础上进一步达到“读通”的目的。这是我国理论界用研究历史发展过程的方法研究《资本论》有关理论专题的第一部著作,虽然还有不少缺点,但确实具有创新意义。后来我看到辽宁刘朝等同志写的《〈资本论〉与当代若干经济理论热点问题研究》(中国社会科学出版社,2009年出版),也是采用这样的写法,该书比我编写的书迟几年出版,也很有特色,有的章节比我们写得好。我看了以后,十分高兴。

为了达到读懂读通的目的,我主编了两套丛书:一套是《资本论》研究丛书,另一套是《资本论》研究资料丛书。

在《资本论》研究丛书中,《〈资本论〉解说》和《〈资本论〉在社会主义市场经济中的运用和发展》,一横一纵,在掌握《资本论》基本原理的基础上弄清这些理论的来龙去脉,及时提出当前需要研究的新课题。《对〈资本论〉若干理论问题争论的看法》(上、下册,福建人民出版社,1983年、1990年出版)则针对当时存在的争论情况,编选了我们研究《资本论》的有关专题论文,着重提出我们自己的观点。《评价国外部分学者对〈资本论〉的研究》(陈征、严正、林述舜编写,福建人民出版社,1986年2月出版)收集介绍了国外如英、美、德、日等国学术界对《资本论》的研究状况括包研究学者、学派、主要著作和观点以及学术动态等,并提出我们的评价意见,作为了解国外对《资本论》研究的参考。此书当时在国内来说是第一部,在国内一时也很难找到此类材料,因此该书出版后,受到研究生教学的普遍欢迎。据北京师大原副校长杨国昌教授见告,他们的政治经济学博士点指定该书为博士生的必读参考书。以上这两部书,着重研究介绍了当时国内外对《资本论》研究的情况和争论的问题。当时,我们还拟编写《〈资本论〉和社会主义经济》和《〈资本论〉和当代资本主义经济》两书,着重用理论分析当前的现实经济问题,前者已出版(《〈资本论〉和中国特色社会主义经济研究》,陈征著,山西经济出版社,2005年9月出版),后者因特殊原因,虽已邀请了作者,但至今未能出书。此两书拟着重解决《资本论》在当前社会主义社会和资本主义社会中的应用问题。同时,还编写出版了《〈资本论〉辩证法探索》(李建平著,福建人民出版社,1986年出版)。该书是将《资本论》提升到哲学和方法论高度来研究,当时在国内这类书只出了三部,这需要既懂《资本论》又有哲学专业背景的人来担任。《资本论》研究丛书的出版,对《资本论》理论的来龙去脉、国内国外的相关研究情况,都提供了较为系统的资料和最新观点,十分有益于弄通《资本论》。

为了帮助研究者了解我国过去对《资本论》研究的情况,节约读者查找参考资料的时间,我们在大量收集、研究的基础上进行取舍,将当时我国已发表的有关文章选编为《〈资本论〉研究资料丛书》(共五册,由福建人民出版社出版),形成一套研究资料丛书。该丛书包括:《〈资本论〉研究的目的、对象与方法》《〈资本论〉创作史研究》《〈资本论〉第一卷研究》《〈资本论〉第二卷研究》《〈资本论〉第三卷研究》等五册。选录了我国学术界已发表的有关研究《资本论》的论文,其中有老一辈的名家如郭大力、王亚南,以及当代名家如苏星、卫兴华等写的有关《资本论》的研究文章,也有当代学坛新秀有见解、有价值的文章。一书在手即可通览过去和当代,为研究《资本论》的同志提供了方便,不仅为他们节约了时间,也为他们提供了有些是花时间也难以找到的文章和资料。

上述两套丛书(都已由福建人民出版社出版),既为学习和研究的人弄通《资本论》提供了方便,又开阔了《资本论》研究者的视野,还能进一步推动他们对《资本论》作更深入的研究。这两套丛书的选编都是由我带领我当时的研究生严正、林述舜、郭铁民以及李建建、蔡秀玲等同志进行的,只是个别书请有关专业人员写作。

我认为,只是读懂、读通《资本论》是不够的。不能为读书而读书,还要学以致用。读懂读通《资本论》后不能到此为止,而是要运用,要做进一步的研究。那么,怎样进一步研究呢?现在看来这种研究主要有三个方面:其一是对《资本论》版本、译文的研究,要求能有正确的文本提供给人们学习。这是很重要的基础工作,但研究的人不需要太多,有适度的专业理论和高级外语人才就可以了。其二是对《资本论》原著内容不同理解的研究,如对书中的某些原理有不同看法,通过争论,要求达到统一认识,正确理解,这也是完全必要的。但到一定阶段,大家通过研究、讨论,理解和认识差不多一致了,也就不需要进行太多这方面的工作了。特别要注意的是,对于那些别有用心的人有意曲解《资本论》原理,攻击马克思主义,我们必须引经据典、有理有力有节地进行批判,以维护《资本论》的真理性。例如,在20世纪中期,国外有一种思潮,说什么“马克思的绝对地租理论过时了”。理由是,马克思在《资本论》中说,由于农业有机构成低于工业有机构成,产生了绝对地租。现在,发达国家的农业发展很快,农业有机构成不比工业低,因此,“绝对地租理论过时了”。甚至有人因此说:“马克思主义过时了。”一时风云变幻,乌云漫天,有些人信以为真。对此,我及时撰文指出,马克思在《资本论》第三卷中曾说,如果农业经济发展了,农业中有机构成等于工业,上述绝对地租不再产生,但绝对地租还是存在的,来源于垄断价格。这就有力地捍卫了马克思地租理论。其三,由于社会经济和科学技术不断向前发展,出现了新情况、新问题,这就要在运用《资本论》有关原理的基础上,提出新的理论、观点,实现创新性的发展。即在坚持运用中发展,在运用发展中坚持。这方面的工作是十分重要的,也是学习和研究《资本论》的最终目的和最高要求。为此,我的后半生主要做了两件事:一是创建了社会主义城市地租理论;二是创建了现代科学劳动理论。

我撰写的《社会主义城市绝对地租》和《社会主义城市级差地租》二文,先后在《中国社会科学》1993年第1期和1995年第1期发表。接着,《论城市地租的特性》(《当代经济研究》1995年第1期)以及《论社会主义城市垄断地租》(《经济学家》1995年第3期)也相继发表,引起学术界的重视。《中国社会科学》于1995年第5期发表了郭铁民、刘春雷、赵振华撰写的专文《陈征经济学思想述评》,指出有关城市地租理论的系列文章在运用《资本论》地租原理研究我国社会主义城市地租方面,填补了学术空白,是对《资本论》地租理论创造性的新发展。之后,我撰写的《社会主义城市地租研究》一书由山东人民出版社于1996年出版,这是我国研究社会主义城市地租的第一部著作,也是当时该专题唯一的一部著作。该书创造性地建立了社会主义城市地租的理论体系,提出了一系列新观点、新理论,为城市土地市场的建立与完善提供了理论基础,对完善市场体系,发展社会主义市场经济有重要的理论意义与实践意义。这就更加引起学术界的重视。《中国社会科学》1997年第6期为此专门发表了郭铁民对《社会主义城市地租研究》的书评。该书于1998年先后获福建省第三届社会科学优秀成果一等奖、全国普通高校第二届人文社会科学研究成果二等奖。

这一时期,我于1991年被评为我国首批享受国务院特殊津贴专家,先后被评为福建省有突出贡献的专家和首批优秀专家(1987年、1992年),1995年又被评为全国劳动模范(全国先进工作者),1997年获“培养德才兼备高质量的研究生”国家级优秀教学成果二等奖和福建省优秀教学成果一等奖。在研究生教学中坚持在认真学习马克思主义理论的基础上,联系实际进行创新性的运用和研究,成为我们培养博、硕士生的重要特色之一。

我写的《现代科学劳动探索》一文在《经济学家》2004年第2期发表后又被译成英文,刊载于《经济学家》2005年第1期。《重视现代科学劳动的作用》一文在《人民日报》2001年11月27日发表后,又被收入中宣部编的《在解放思想中统一思想》一书中(学习出版社,2001年出版),受到国内外的重视。后来,我从前后发表的有关这方面的40余篇文章中,选了26篇编为《劳动和劳动价值论的运用与发展》一书,由高等教育出版社于2005年2月出版。当我写的《论现代科学劳动》一文提交中国《资本论》研究会讨论时,时任教育部社科中心主任田心铭认为这一观点和理论很有价值,他主张用“教育部邓小平理论研究中心”的名义发表,我则作为执笔人,以此引起社会的重视。此文按上述意见刊登于《高校理论战线》2002年第11期,并被收入《劳动和劳动价值论的运用与发展》一书中。在该书所收的26篇文章中,《当代劳动新特点》等五篇系列论文与《现代科学劳动探索》等五篇系列论文,在2003年11月和2005年11月分别获福建省社科第五届、第六届优秀论文一等奖(因不知申报信息未能参加申报全国奖)。

2004年12月福建省评我为“杰出人民教师”,省委、省政府奖励小轿车一辆。1999年与他人合作撰写的《党的十五大报告对邓小平经济理论的运用与发展》一文获中宣部“五个一工程”优秀论文奖,名列榜首。2000年3月获得“五个一工程”先进工作者称号。另外,我在数十年的教学工作中,以《资本论》和社会主义经济为研究方向共指导培养博士生50余人、硕士生70余人,其中,现有8人担任省部级领导,20余人担任厅局级领导,近30人被评为教授、近20人兼任博导。他们在从政、治学、经商等实际工作中都取得一定的成绩,这些也都是在《资本论》引领下所产生出的成效。以上一切不仅表明新时期对《资本论》进行理论联系实际的研究所取得的新成果受到了当代社会重视,还充分说明《资本论》不会过时,它的巨大光芒将永远照耀着我们胜利前进。

1983年《〈资本论〉解说》再版时我曾作《感怀》一首,现改动三字,作为本文的结语。诗曰:笔走龙蛇画彩笺,分明非梦亦非烟。翻云覆雨难为手,学海书山苦着鞭。白水早曾盟素志,黄金何处买芳年。老来犹作鸡鸣舞,小石虽顽可补天。

(原载于《炎黄纵横》杂志2025年第2期,作者为福建师范大学原校长,中国《资本论》研究会顾问、原副会长,全国高等师范院校《资本论》研究会原会长)

参考文献:

[1]马克思:《剩余价值理论》第二册,人民出版社1975年版。

[2]《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社1975年版。

[3]郝喜义:《社会主义城市土地有偿使用费的理论形成》,《天津社会科学》1986年第6期。

[4]《马克思恩格斯全集》第46卷(下),人民出版社1980年版。

[5]《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第424页。

[6]陈征:《要区分两种不同意义上的绝对地租》,见《陈征选集》,山西经济出版社1996年版,第166-167页。该文原载于《学术月刊》1982年第6期。