他的名字深深刻在福建人民心里

——福建省政协恢复期间的伍洪祥主席

陈维山

1979年12月,伍洪祥就任福建省政协主席。其时,人民政协工作正在恢复,百废待兴,任务繁重。在伍老带领下,省政协认真履行政治协商、民主监督职能,激发政协委员和各界人士的积极性和创造性,努力探索人民政协服务“四化”的新路子,为我省改革开放、经济建设和社会发展作出应有贡献,得到中共福建省委和全国政协的充分肯定。

2024年11月和2025年9月,分别是伍洪祥主席诞辰110周年和逝世20周年。笔者从亲历亲见亲闻中,撷取他担任省政协主席期间的工作片断,表达对他的深切缅怀。

邀请知名学者来闽考察讲学、指导工作

党的十一届三中全会召开后,福建百业待兴,求贤若渴。而当时高级知识分子主要集中在京津沪,大部分是民主党派人士,且以民盟成员居多。伍老便请省民盟帮助联系,根据福建的需要,邀请知名学者前来参观考察、指导工作。

1980年9月,著名物理学家钱伟长应邀来闽考察,在福州做大型报告。钱老的报告是“关于实现四个现代化的若干问题”和“系统工程——关于组织管理规划的科学”。“文革”十年间,人们难觅高级知识分子踪影,更别提能亲眼见到这位传奇式的“万能科学家”了。位于福州五一广场的体育馆,6000多个位置座无虚席,许多人挤在过道和门边听。当这位历经磨难的老人动情地说“祖国的需要,就是我的专业,受委屈的孩子从不责怪自己的母亲,中国的知识分子好样的”时,会场爆发出如雷掌声,许多人禁不住潸然泪下。

第一炮打响后,伍老接着要求办公厅与省民盟等党派组织根据福建当下最迫切的需求制定计划,分期分批邀请各方面专家。之后的四五年里,应邀来闽的还有费孝通、千家驹、许涤新、陶大镛、赵今声、侯学煜、关梦觉、谈家桢、薛谋洪、徐铸成、房维中、郑孝燮、任震英等几十位专家。他们深入各地各行业调研考察,做报告、开讲座、办培训,手把手指导工作,为福建的经济、社会、文化建设出谋划策、解决难题,许多战略性的意见、建议对福建改革建设的谋划产生了深远影响。

著名社会学家费孝通充分肯定项南提出的大念“山海经”,认为这是一条脱贫致富的有效途径。他还建议发挥侨乡优势,引进侨资和技术兴办企业。对新农村建设和社会事业发展,费老有丰富的经验和独到的见解,许多高见得到省委、省政府的高度重视和采纳。

省交通厅通过省政协邀请钱伟长和多位港航专家先后多次来福建,为马尾港、厦门港、闽江流域航道亟待解决的问题寻找对策。针对马尾港因选址错误而导致的长年淤积问题,钱伟长提出用“束水攻沙”的办法解决。天津大学赵今声教授等6位著名港航河道专家在考察福州马尾万吨码头和水道、厦门港、秀屿港、闽江上游的三条溪后,提出具体可行的方案,付诸实施后都取得了显著的成效:整治马尾港和通海航道,万吨轮可以通行出海;打开厦门马銮海堤扩大纳潮面积,东渡港淤积问题得以解决,曾经的“臭港死港”筼筜湖变成水上公园和白鹭洲,成了特区一道亮丽的风景线;制定厦门港、马尾港、秀屿港近中长期规划,为福建改善交通基础设施立下汗马功劳。

农学家侯学煜在当时就极力强调发展大农业,主张生态平衡。他亲自撰写的《关于福建发展林业的意见》对福建将林业发展为支柱产业作出巨大贡献。

京津城建专家佟铮、任震英和郑孝燮等帮助指导福州、武夷山等城市规划和重点文物保护工作,向中央要求把福州列入中国历史文化名城,把开发湄洲湾、建设秀屿港列入“六五”计划……这些重大建议都得到采纳并付诸实施。

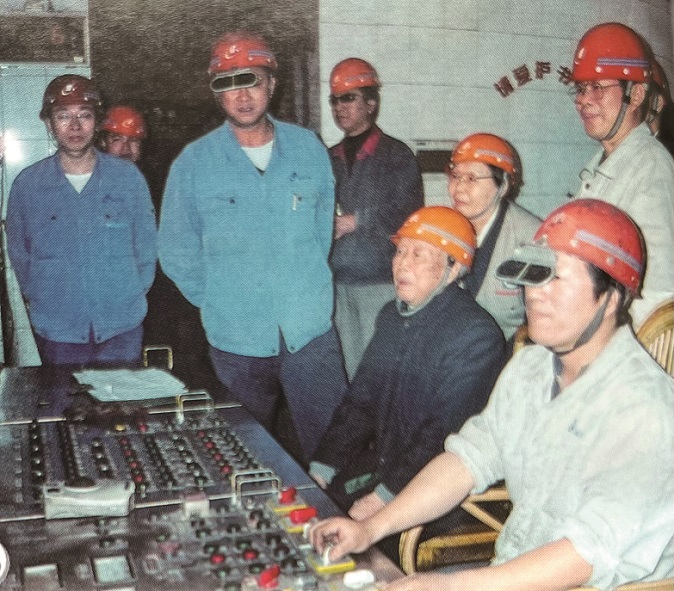

伍洪祥率领省政协委员视察三明钢铁厂

除了邀请专家实地考察、出谋划策、解决难题、提出建议外,举行著名专家学者的报告会也成了独具政协特色的品牌。报告会和座谈会多安排在省政协机关,八楼会议厅俨然成为知识大讲堂。由于地点所限,一个部门只许三四人参加,许多单位和高校为增加名额,经常找政协领导或机关干部通融。我当时所在的联络处常为会议厅超员而发愁。有一次报告会开到一半,最后排一张折叠椅忽然断裂,有人摔到地上,没想到竟是项南!只见他起身拍拍裤子,对旁边的伍老说:“都怪报告太精彩,害我听得入迷,继续讲不要停。”项南的幽默引来全场欢快的笑声。这段“花边趣闻”,一时传为佳话。

在伍老的领导下,省政协发挥政协党派智力优势,为福建“四化”大局服务的创举得到各界广泛好评。他多次会见专家,虚心听取、充分尊重专家意见,开创了整合智力资源服务地方建设的先例并成为范例。

抓外引促内联,为改革建设办实事

改革开放初期,福建急需引进外资。项南在一次与党外人士交谈时提出,能否调动原工商业者的积极性,成立一家像中信公司那样的民间性质进出口公司。伍老立即着手落实,成立了以工商联为主体、侨联和台联有关人士参加的三联公司。项南说,“三联三联,顾名思义,就是要广泛开展三胞联谊”。伍老则进一步将公司宗旨深化为:通过外引内联,寓统一战线于经济建设之中,反过来促进统战工作。三联公司董事长为省工商联主委陈希仲,总经理是省侨联副主席陈仰曾,他们当时都是省政协副主席,有丰富的经济管理经验,又有广泛的海内外关系。在项南的信任和伍老的支持下,三联公司办了许多实事,笔者当时参加筹建,至今印象深刻——

一件事是公司在短短两年内引进外资办起4家合资企业、7家内联企业、3家直属企业,还为老企业引进1100多万美元的技改设备,这在当时是很了不起的成绩。同时,伍老亲自做重点人物(比如林绍良)的工作,鼓励他们回乡投资并帮助以侨引台。

还有一件事是建设中外合资的海山宾馆。三联公司利用港澳委员优势,请王国桢在港注册“海山行”,由颜彬声等集资120万美元建设合资宾馆。伍老调来得力人手,只用了358天海山宾馆就建造完工,创造了福州建筑工程历史上的奇迹。宾馆造型独特,下宽上窄像座山,水则从呈坡型的斜面缓缓流下。项南将它定名为“海山宾馆”,并亲笔题写。伍老则说,这一是象征福建的地域特点,二是顺应了我们的山海大协作,三是寓意闽台山水相连情相依。项南在开业剪彩时欣然赋诗:“闽之山,何苍苍;闽之水,何泱泱。骨肉三胞兮,回故乡。”作为当时福州唯一的三星级涉外酒店,海山宾馆成为福州重要地标,在接待三胞、推动招商引资和改善投资环境方面发挥了巨大作用。

伍老还提出,三联公司应该外引内联并驾齐驱。当年上海市的原工商业者积极利用自身丰富的商业经验和资源,为上海乃至全国经济恢复和发展注入新的活力。由工商界组建的“上海爱国建设公司”在经济建设主战场上发挥了重要作用,陈希仲的太太郭秀珍又是上海民建、工商联负责人,伍老请他们夫妇结对子,帮助福建引进上海先进的生产技术和管理经验,对创新福建商业企业经营理念和模式产生了良好的示范效应。1984年8月,省政协副秘书长金侗和我赴沪招商,招商团成员主要来自福州市轻工业系统和商业系统,如福州自行车厂、益丰食品厂、南华服装厂、市饮食服务公司等。没过多久,福州上海西餐厅、上海童装厂等合资合作企业先后落地。上海西餐厅由爱建公司派出经营管理人才,创办当年盈利额就超过福州全市餐饮业总利润的50%,一时间誉满榕城、名扬八闽,对福建商业企业的创新理念和经营模式产生示范效应。

开展生动活泼的联谊活动,增进闽台交流交往

伍老始终把加强对台联谊放在省政协工作的重要位置,开展生动活泼且富有成效的活动。

为了改变中秋节总是开思亲茶话会的传统做法,1983年中秋,伍老提出由省政协与省民盟联合邀请上海文艺界著名艺术家王丹凤、童芷苓、顾也鲁等一行16人,与省歌舞团、京剧团联合举办闽沪艺术工作者中秋思亲晚会,为台胞台属表演了精彩的节目。伍老亲临晚会,与台胞台属欢聚一堂。晚会的表演录音通过前线广播电台向大小金门播放。这种别开生面的形式在当时引起不小的反响。

1983年7月,伍洪祥在省政协书画室观摩书画家创作

在加强两岸文化交流方面,伍老要求步子迈得更大些。1984年4月,省政协书画室邀请国际知名的台湾画家刘国松来闽举办画展。展览在福州画院举行的当天,人潮涌动,参观者多达4000多人。闽台两地画家第一次欢聚一堂举行笔会,开展学术交流。国民党元老于右任的秘书胡公石专程前来,用标准草书挥毫写下于右任著名诗作《鸡鸣曲》:“福州鸡鸣,基隆可听……”,生动表达了两岸同胞血浓于水的骨肉亲情。

值得一提的还有1984年中秋未竟的“韩沈会晤”。时任贵州省政协常委韩子栋曾被关押在中美合作所,是小说《红岩》华子良的原型。他当年装疯,伺机逃出。国民党军统头子沈醉到渣滓洞时,对其有所察觉,下令严加看管。沈醉被特赦后任全国政协文史专员,曾写信向韩子栋道歉。韩复信说,革命不分先后,往事无须追究。福建省政协时任秘书长顾耐雨建议,以省政协名义邀请两位老人来福州见面,伍老认为这将是一次很有意义的会晤,非常支持,并做出指示安排相关工作。消息传开后,全国多家报纸以“相期会榕城,一笑泯恩仇”为题大作热身报道。不料沈醉在动身前突发心脏病,只有韩子栋一人成行。虽然这富有意义的一幕未能上演,却在两岸民间引发热议,影响持续了相当长的一段时间。

这些在伍老领导下开展的丰富多样、形式活泼的活动,对加深两岸相互了解和增进两岸同胞亲情起了很大的作用。

不遗余力为保护华林寺鼓与呼

“文革”期间,福建文化建设遭受严重破坏,人民群众特别是民主人士对此十分关注,伍老决定组织视察。1980年9月,左丰美副主席带领政协视察组在商量文物、博物馆、图书馆调查对象时,福州市有关部门将华林寺列为重点。

华林寺建于公元964年,是多雨潮湿的长江以南地区唯一保存下来的北宋木构建筑,建造工艺特殊,是研究古代建筑技术和艺术的国宝。1970年省革委会进驻屏山,华林寺也被圈入省委、省政府机关用地之内,原定要拆除,但由于管理局没有仓库,就用来堆放杂物,从而因祸得福,幸免于难。当时,大殿四周被锯木场、汽配厂、停车场包围。进入大殿,委员们被眼前景象惊呆了:构架歪闪、榫卯位移、蚁害虫蚀、瓦件全非,随时都有倒塌的可能。看着殿后正拔地而起的政府大楼,反观因妨碍通行被锯拆的大殿后廊,委员们感到十分痛心。

接到视察组报告后,伍老立即与省政府领导沟通,请他们采取临时措施,对华林寺大殿进行紧急加固。

摆在面前的分明是块难啃的硬骨头,但如果退缩,“国保”将不保。伍老找来副主席兼科技工作组组长倪松茂商量。他们一致认为,要以对党和人民高度负责的精神,当好党委、政府的参谋。华林寺在省委、省政府机关眼皮底下,必须引起主要领导的高度重视才能解决问题。倪老是无党派人士和科学家,是当年省政协工作的主力,有很高的声望,发表意见中肯超脱,很有权威性。尽管啃这块骨头耗时耗力,倪老还是欣然接受这项艰巨任务。

时间又过去一年多,华林寺的保护工作进展缓慢,倪老与省建委总工程师葛诗绪委员等专家决定再次组织视察。这次视察的阵容强大,有省民革、民盟、农工党等党派的知名人士,许显时副主席,陈齐瑄、林浩藩、章振乾、李含阳、陈炯煊等常委数十人也来了。

当时有些从事行政后勤工作的同志认为,一座古庙挡在省政府门口,既失政府尊严,又影响大院规划建设。倪老在座谈时指出,华林路因华林寺得名,省政府搬进华林路不过十年出头,千年古寺何过之有?有的同志认为华林寺应该保护,但最好异地重建,但委员们认为文管会已遍寻鼓山、于山、八一水库等地,都找不到符合迁移的环境条件,只能就地保护。

福州华林寺

经过视察,倪老等6位委员联名提案,呼吁采取紧急措施,制止对华林寺的继续破坏,要求周边工场尽快搬离,25米范围内不再建楼。鉴于目前情况,华林寺不宜迁建,应该就地保护。同时,省政协向全国政协发函,请求国家级专家帮忙指导。

1983年5月,全国政协城建组副组长佟铮、古建文物专家郑孝燮等数位权威人士应邀来闽,他们在勘察后一致认为,华林寺是珍稀“国保”,根据不久前颁布的文物保护法,赞同省政协的就地保护意见,让华林寺与政府大楼“各得其所”。《福建日报》对此作了专题报道,起到积极的宣传作用。项南看了省委统战部的《情况反映》后作出批示:华林寺问题“要统一内部思想”;胡平则指出“多数专家主张原地保存”。

根据两位领导的意见,省政府办公厅召开专题会议,统一对保护华林寺重要性的认识,一致认为过去缺乏文物知识,将大楼建于寺后,进一步破坏了古建的环境,教训深刻。但面对既成的事实,要考虑两全其美的办法。至此,是否就地保护的争论终于结束。

项南在会议纪要上批示,请省政协再帮助出主意。于是,伍老亲自主持,邀集民主党派负责人、文物和建筑方面的26位专家再行讨论。大家认为省委、省政府高度重视政协的民主监督,我们也要尊重历史,面对现实,采取两全其美的办法——建议报国家文物局,对华林寺进行落架大修,并趁此机会往东南移动,解决大殿与大楼之间的逼仄问题。

省政府办公厅在委员意见基础上再次召开华林寺保护修缮座谈会,倪老等11名委员和专家参加。会议征求华林寺的四至范围和省委、省政府大门规划方案。倪老提出,华林寺是重要的爱国主义教育基地,修复后不能关门闭户仅供专家科研和接待外宾,应该对外开放,让人们共享“国保”之美。因此,四至应该适当扩大,以满足群众参观的需求。

1984年6月,文化部决定对华林寺大殿进行复原性大修,就地迁建,新址较原址东偏14.6米,南移8.3米。1986年2月动工,历时三年余。千年古寺,延年益寿,美轮美奂,旧貌新颜。

对于华林寺保护修复工作,省政协前后共进行5次视察,召开9次座谈会,前后历时4年多,几乎贯穿伍老担任省政协主席的全过程。拖延多年的难题终于得到圆满解决,伍老对党和人民事业的忠诚以及执着的工作精神令人感动。

在华林寺大门褚红色的墙上,嵌着一方不甚引人注意的碑刻,那是修复工程办公室立的《重修福州华林寺大殿记》,由著名书法家赵玉林书写。其中有一段文字耐人寻味:“在中共福建省委书记项南、省长胡平,福州市委、市政府及社会人士倪松茂、葛诗绪等重视关怀下,成立修复领导小组及办公室,执行施工……”两位民主人士的名字与书记、省长并列同提、勒石以志,这种情况实属少见。这里虽然没写到伍老,但他的名字已经深深刻在福建人民心里。

(原载于《炎黄纵横》杂志2025年第2期,作者为福建省政协原文史和学习委员会主任、福建省炎黄文化研究会原副会长)