钢 火 淬 山 河

——伍洪祥与三钢筹建

广 敏

“三明1958工业记忆馆”筹建时,我正好在省总工会工作,便请工会的老同志整理捐赠了一批展品,期待记忆馆能以工人视角讲述这段历史,让老旧厂房焕发生机。

时隔多年,再次走进记忆馆,尘埃在光束中缓缓飘浮,仿佛时光碎屑轻盈起舞。那些从岁月深井中打捞出的宝藏:泛黄的手绘图纸、手写的工作笔记、浸染油光的工装、陈旧斑驳的扳手,还有萦绕在耳畔的五级人大代表与三钢工人合唱《歌唱祖国》的余韵,争先恐后地诉说着独属于福建的钢铁回忆。驻足凝望着第一代三钢建设者在工地上挥汗如雨的黑白相片,伍洪祥和工友们炽热的笑容和裤脚的石灰依旧鲜活,恍惚间,好像回到了半个世纪前那段热火朝天建设三钢的流金岁月……

20世纪50年代的三明,荆棘草丛遍布于荒山野岭中,鹰厦铁路的汽笛声刚刚唤醒沉睡的戴云山脉。1957年,中央提出“地方工业遍地开花”的号召。但那时的福建作为海防前线,手无寸钢,机械制造、交通建设所需的钢材全部依赖外省调拨。时任福建省委书记处书记的伍洪祥敏锐意识到福建工业化的迫切需求,他深知,“没有钢铁,福建的农业机械、铁路桥梁、枪炮弹药都只能仰人鼻息”。于是,福建钢铁厂(即现在的“三钢”)的蓝图从无到有,在他和同事们的手中徐徐展开、渐渐清晰。

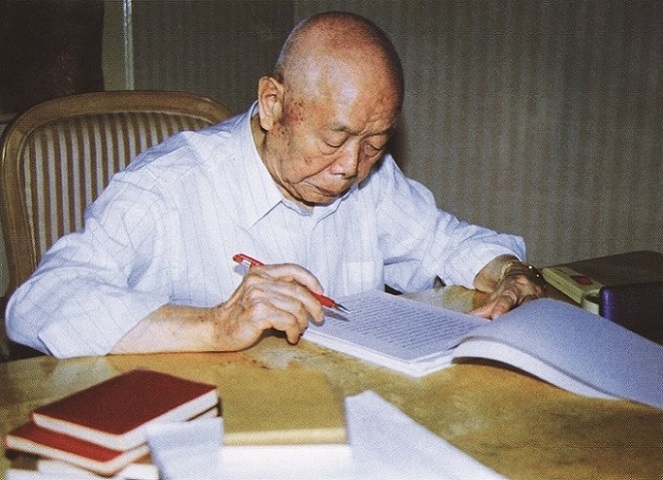

伍老正在撰写回忆录(王丽俐 供图)

选址、勘探、设计、施工,每一步都充满了艰辛。1957年8月,省委成立选址工作小组,伍老带队考察,顺着鹰厦铁路沿线,先后3次实地踏勘了福州、南平、三明、厦门等地15个点,最终选定三明梅列盆地。这里地势开阔、水源充足、地质条件良好,距离原料供应地近,且远离金马前线,符合当时的备战要求,是建厂的理想之地。1958年6月,三明重工业建设委员会成立,直属省委和省人委领导,伍老兼任党委第一书记,张维兹任书记兼主任。不久,中央提出1958年钢产量要比1957年翻一番的目标,省委要求三明钢铁厂加快建设进度,并将年产量提高到60万吨,较原设计翻了2倍。

选址、勘探、设计、施工,每一步都充满了艰辛。1957年8月,省委成立选址工作小组,伍老带队考察,顺着鹰厦铁路沿线,先后3次实地踏勘了福州、南平、三明、厦门等地15个点,最终选定三明梅列盆地。这里地势开阔、水源充足、地质条件良好,距离原料供应地近,且远离金马前线,符合当时的备战要求,是建厂的理想之地。1958年6月,三明重工业建设委员会成立,直属省委和省人委领导,伍老兼任党委第一书记,张维兹任书记兼主任。不久,中央提出1958年钢产量要比1957年翻一番的目标,省委要求三明钢铁厂加快建设进度,并将年产量提高到60万吨,较原设计翻了2倍。

使命如号角般催征。1958年底,伍老赴三明履职,亲自挂帅领导三明重工业建设。上任伊始,他立即主持召开三明工业建设进度专题会,提出了“四步走”计划:1958年12月建成年产20万吨的钢铁联合企业;1959年第一季度建成冶金矿山机械厂、三化厂和电厂的主厂房并安装设备;第二季度达到年产60万吨规模;第三季度建成化肥厂,确保新中国成立十周年时,实现以钢铁为中心的10多个配套工厂全部投产。自此,一场三明重工业基地建设万人会战拉开了序幕。

那是一个火红的年代。1958年7月,刚组建成立的福建省第一建筑工程公司、驻守闽南海疆的解放军9128部队、厦门大学中文系师生,以及来自全省各地的上万名民工,组成了一支浩浩荡荡的“军、技、民”三结合施工队,在伍老坐镇的会战指挥部统一调度下,汇聚到了建设工地。

伍老与家乡少先队员在一起(王丽俐 供图)

施工进度紧张,伍老鼓励和支持一线干部职工采用“边勘探、边设计、边施工”的超常规施工方法,地质队员的勘探尺、设计师的丁字尺与建筑工的鲁班尺在晨昏间竞走接力。没有机械化设备,十万建设者们发扬“南泥湾”精神,用箩筐盛起月光,用扁担丈量群山,仅用3个月就完成地质勘探,5个月实现焦炉点火,硬是在一片荒芜的土地上谱写出移山填谷的钢铁交响曲。缺乏技术人才,伍老星夜北上争取支持,从鞍钢、武钢等企业请来800余名技术骨干,并动员上海、江苏等地技工支援,还创办了“三钢技工学校”,边建设边培训工人,吴侬软语、客家口音等不同方言交织成特殊课堂。面对设备短缺,他提出“土洋结合”实用管用的思路,高炉耐火砖本来需要进口,他发动瓷都德化县研制替代;铁路专用线建设缺乏钢轨,他组织工人用“蚂蚁啃骨头”的方式分段锻造。生活条件艰苦,工地上没有水、没有电,甚至连住所都没有,他发动大家上山砍毛竹、割茅草,搭盖草棚;粮食供应紧张,空心菜成了主食,老得难以下咽,但大家的眼睛却亮得像淬火的钢花,热烈滚烫……

从钢铁基地破土动工到工业新城初具规模,三明崛起的每个历史瞬间都凝聚着一线指挥员和广大建设者的智慧和汗水。1959年2月,三明重工业建设委员会与三明县合并成立三明人民公社,伍老出任党委第一书记,统筹推进工业建设与地方治理;次年1月,三明人民公社改为三明市,伍老继续担任市委第一书记,既保障了“四步走”计划如期完成,又主导了工业基地转型发展。经过一年零六个月的艰苦奋战,一座年产20万吨铁、12万吨钢、15万吨钢材的新兴钢城拔地而起。第一代三钢工友至今记得,当第一炉钢水奔涌而出,厂房内混合着金属的气息与汗水的咸涩,伍老抚摸着尚有余温的钢锭说:“我们炼的不仅是钢,更是福建人的志气!”

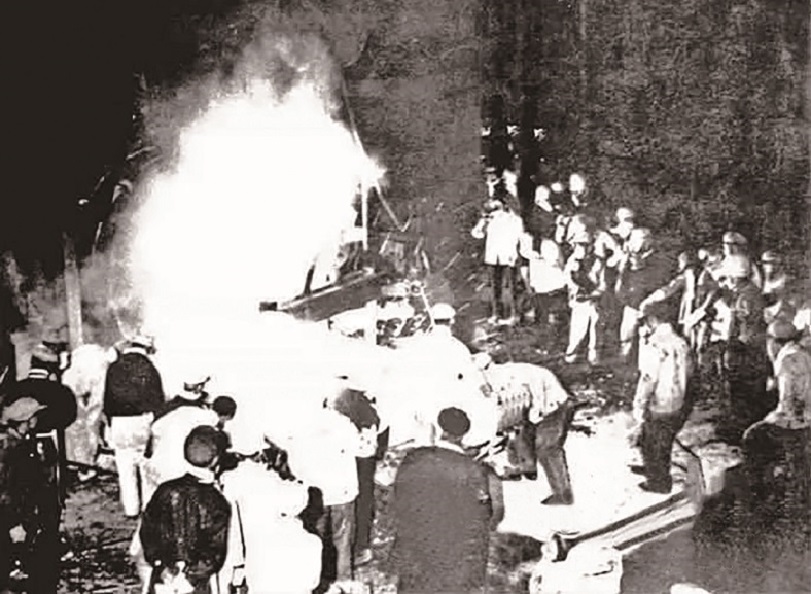

1959年1月2日24时,三钢第一炉6吨钢水淌尚流出,结束了福建“手无寸铁”的历史

1961年,国民经济调整,三钢面临“下马”危机。在历史的关键转折点上,伍老力排众议提出了保骨干、保设备、保技术队伍的“三保”方针,将三钢转为“维持生产”,这一决定如同寒夜里的火种,让三钢脉搏在国民经济调整期的凛冬里始终保持着温热律动。随后的岁月里,这座钢铁堡垒开始蛰伏蓄势,技术骨干在矿山深处躬身耕耘,精密设备在车间持续低鸣,生产经验在师徒相授中悄然传承……经过三年半的建设,至1962年完成投资1.47亿元,占全省“一五”计划总投资额的三分之一,投产交付使用项目达106项,创造了全国工业建设的奇迹。

钢水初沸闽江水,铁流直破武夷穹。当历史车轮驶入60年代末,厚积薄发的三钢已形成从采矿、炼焦到轧钢的完整产业链,实现了华丽蜕变,破茧成蝶。高炉喷薄的铁水不仅浇筑出支撑福建机械、造船等产业发展的钢筋铁骨,更在“小三线”建设的战略棋盘上落下关键一子,成为全国典范。当满载钢材的列车冲破群山屏障,钢铁洪流不仅冲破了地理封锁,宣告着福建结束“无钢史”,更吹响了传统农业省份向工业强省迈进的号角,在八闽大地上铸就现代工业的坚实根基。

钢铁淬火方显本色,信念经年愈见赤诚。今年,伍老离开我们整整20年,泛黄的老照片里,伍老笑容依然温暖如初,布鞋上当年跋涉的痕迹依旧清晰可见,而展柜玻璃倒影外,一张张欢欣的笑脸,一双双崭新的鞋子,正沿着他们拓荒的路径,踏在这片充满希望的土地上,续写钢城新的荣光……

(原载于《炎黄纵横》杂志2025年第2期,作者为福建省人大常委会原党组书记、副主任)