华安有个高山族

黄锦萍

中国有56个民族,其中有一个少数民族叫“高山族”。高山族又分为阿美、排湾、泰雅、赛夏、布农等十多个族群,人口40多万,主要分布在台湾本岛的山区和东部沿海纵谷平原及兰屿上。

而在祖国大陆,也有一个高山族聚居的地方,这个地方叫“华安县”,有高山族同胞54户139人。华安第一代高山族同胞有八位,分别来自台湾高山族的排族、阿美、卑南、布农四个群族,他们多数是在20世纪40年代后期,从台湾抓壮丁来大陆的,后来参加了中国人民解放军,转业后安置到华安,有陈、高、范、黄、林、严等六个姓氏,原先居住在台湾屏东、花莲、台东、高雄等地。如今华安县的高山族同胞已经繁衍到第四代,仙都镇送坑村、大地村、市后村、云山村、下林村,华丰镇大燕村,沙建镇沙建村等七个村,被国家民委列入人口较少的民族聚居村,享受着整村推进的优惠政策。

华安高山族特色村寨

高山族选择了华安县,而华安县也因为高山族,多了一道绚丽的民族色彩,成为对台文化交流的前沿和重要基地。

《拉手舞》舞出新天地

与高山族同胞近距离接触那天是个午后,明媚的阳光把仙都镇送坑村的村庄照得暖暖的。我们的大巴车刚刚停稳,就看见穿着艳丽高山族民族服饰的姑娘小伙子热情欢迎我们,走进寨子里,一排长桌铺展开来,桌上摆着当地小吃糍粑和刚刚采摘下来的黄金百香果,被款待的感觉就像黄金果一样甜滋滋的。

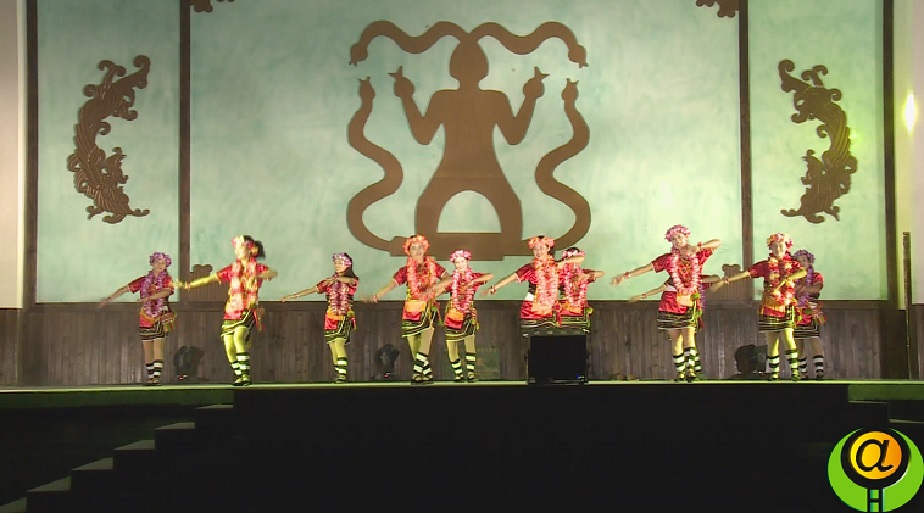

接着就是高山族舞蹈盛宴,开场的迎宾舞只是热身,就已经被浓烈的色彩与欢快的气氛所点燃。熟悉的高山族音乐,节奏感强的高山族舞姿,很快把大家的情绪带入“高山青,涧水蓝,阿里山的姑娘美如水,阿里山的少年壮如山”的高山族时光之中。最让我感兴趣的是高山族传统体育项目抛陀螺,只见他们将一条长绳子缠在一个木质大陀螺上,随手一甩,陀螺准确地落到大盘子中,然后是小盘子中,难度一次次加大,最精彩的是落在三米开外、直径不到十厘米的盘子中,滴溜溜打转转。这种看似容易表演起来有难度的抛陀螺,在台湾俗称“打干乐”,有单手抛,也有双手抛。2015年,他们表演的《抛陀螺》获得第十届全国少数民族传统体育运动会技巧类二等奖。为了让作家们体验一番抛陀螺的技巧,姑娘小伙子们把陀螺拿到台下来,让大家试着抛,这一试才知道有多难,能让陀螺在地上打转转就已经很不容易了,更不用说将陀螺抛到盘子上了。把快乐推向高潮的是高山族姑娘小伙子拉着作家们的手,围成圆圈跳起《拉手舞》。源于阿美族的《拉手舞》是高山族在节日、婚礼时的自娱性舞蹈,形式自由,三五人即可作舞,几十上百人也不算多。舞蹈分为与左右相邻者一般连手的“小拉手”式和相隔的人交叉拉手的“大拉手”式两种圆圈形式,可以单排也可以双排。在一位歌手的带领下,相附相随且歌且舞,歌词多为赞扬祖先与英雄业绩、赞美家乡和丰收年景等。2008年6月,华安县高山族《拉手舞》被首批列入国家级非物质文化遗产名录。

华安高山族歌舞

因为高山族舞蹈的动作比较简单,所以好学,作家们很快就踏上了节奏;因为颤动的舞蹈律动特征,所以挂在舞者手上、脚上和腰上的银饰、铜铃叮当作响,增添了情趣。据说原先舞者身上是没有挂银饰铜铃的,明末清初,随着大陆汉族移民的到来,汉族的银饰、铜铃等装饰品也成了高山族服饰上的挂件。有了银饰、手铃之后,舞蹈动作上便着意增加了手臂的动作,或摆动或甩动,弄出声响来。阿美人认为跳铃铛舞可以逢凶化吉,带来好运。因此在跳舞时,腰与手足都挂着铃铛,契合节拍,响声此起彼伏,不仅好看而且好听。

高山族还有一个典型的舞蹈叫“甩发舞”,很有特点。不会跳甩发舞就等于不是一个纯粹的高山族舞者,不论是业余舞者还是专业舞者,都必须学会,而且还要跳到位。甩发舞是高山族原始舞蹈的遗存,源于古越人的海洋文化。台湾雅美人甩发舞的起源与原始生产、巫术有关,具有浓郁的海洋色彩。过去,雅美妇女有白天不跳舞的习俗,多在月夜进行。甩发舞动作有前后甩、左右甩、转甩、跪甩等,把头甩得晕乎乎的。先站成横排散开长发,轻摇身体歌唱,双脚下卵石滑动的美妙之声和歌声交织在一起,充满诗意;然后互相紧挽双臂,俯身将长发甩至前面,边歌边进,直至发梢触及地面后,随即微屈双膝,用力仰头将头发甩起,使长发与身体有瞬间的垂直,再甩至身后披散开来。甩发舞与拉手舞、抛陀螺等是高山族标志性的舞蹈,头发越长,甩得越高,表演得越尽兴,舞蹈语汇就越浓烈。

能歌善舞土楼风

高山族是一个能歌善舞的民族,歌舞、音乐、雕刻等民族艺术驰名于世。早在旧石器时代晚期,台湾就有“左镇人”和“东滨文化”。一千多年前《北史·流球传》记载:“歌呼踏蹄,人唱,众人相合,音频哀怨,扶女子上膊,摇手而舞。”早期舞蹈以反映狩猎和捕鱼劳作为主,后期舞蹈大多表现农耕兼渔猎为主要内容,属于农业劳动舞,有鲜明的原始舞蹈色彩。考古学家在台湾先后发现了旧石器时代晚期及新石器时代的“大奋坑文化”“圆山文化”“卑南文化”等遗址,这些文化与大陆东南沿海,特别是福建省新石器时代的内涵和特点极为相似。高山族世代相承的传统习俗中,诸如木鼓、巢居、蛇崇拜等,都是古越人典型的文化特质,印证了高山族与古越人司气共俗,源生一脉。史料记载,高山族无论是劳动、恋爱、婚宴、祭祀等,均有歌舞表演,顿足踏歌,摇头闭目。高山族历史上还有构屋笄居、琴箫挑逗的婚俗,因而常用口琴、鼻箫等吹奏悦耳的旋律。此外还有鼻笛、鼻哨等管乐器,木鼓、木琴、杵臼等打击乐器和弓琴等弦乐器,演奏出来的音乐富有节奏感,悦耳动听。

再一次来到华安仙都镇送坑村拜访高山族时,村主任张振华带我们去村里四处看看,到处都是绿油油的景象,茶山茶树,瓜果飘香,田里长着庄稼,草丛中飞着蝴蝶,村子很安静。村主任说,全村有372户1287人,很多村民都去外面打工了,也有的到茶山干活去了。漫步村寨,只见高山族演艺舞台、风情广场、文化博览园、生态公厕等设施已经一应俱全,红花绿草点缀其间,一条小溪在村边潺潺流过。站在村头,可以看见不远处蜚声中外的大地土楼群中的二宜楼。张振华边走边介绍说,送坑村的地理条件很占优势,距大地土楼群三公里,距县城只有29公里,正在修的这一条路直通二宜楼。令村主任自豪的是,送坑村高山族特色村寨项目是全国高山族重要试点项目、福建省少数民族文化“双十一”繁荣发展工程,也是华安县为民办实事项目。为扩大高山族舞蹈的知名度,县里先后投入四百多万元,建成面积五百多平方米的高山族舞蹈表演场地和高山族民俗风情园,园内还建有工作室、起居室、表演厅、瞭望塔、餐厅等,为宣传闽台高山族文化、促进两岸交流发挥了积极的作用。送坑村高山族特色村寨建设计划总投资2000万元,规划用地19.8亩,主要建设19幢34户高山族特色民居、风情小街区等。项目建成后,作为世界文化遗产大地土楼群的景区旅游配套。村主任说,整个特色小镇的定位就是“高山族风俗体验”,依托生态资源及政策支持的优势,展示仙都镇高山族同胞“以茶为生”、载歌载舞的独特生活习俗。通过风情茶品牌研发生产、高山族民俗体验,闽台文化交流、艺术创作、科普教育等相关产业,融合产业、文化、旅游、社区功能,打造最具民族文化特色的风情茶镇。特色村寨已经成为送坑村旅游的一大亮点,游客纷至沓来,村民的收入也增加了。

送坑村是高山族《拉手舞》主要传承人的聚居地,村长带我们走进高建生、严丽贞夫妇的家,他们都是高山族同胞,县舞蹈队的主要演员。他们家是送坑村打造的高山族特色村寨中第一个搬进新居的,新居两层楼。高建生是《拉手舞》省级非物质文化遗产传承人,妻子严丽贞是《拉手舞》县级非物质文化遗产传承人。一走进他们家,就看见墙上挂着许多演出照片,每一张都很珍贵。别人家的照片装在镜框里,而他们家的照片全粘在竹编的扁扁的大箩筐上,一圈一圈的,整墙都是,很有乡土气息。墙上除了挂满了照片,还有获奖的各种奖牌。

喝着他们家自己种的铁观音茶,吃着刚从树上摘下来的芦柑和橘子,聊天的氛围很轻松。高建生自幼在华安县高山族聚居区生活,早期受生活环境熏陶,对高山族舞蹈产生了浓厚的兴趣。20世纪90年代,跟随高文贵、林忠富在深圳锦绣中华(民族村)系统学习高山族舞蹈,经过多年钻研,熟练掌握了高山族舞蹈特性,尤其是擅长拉手舞、抛陀螺表演。也就在深圳学习舞蹈期间,他认识了严丽贞,两人因高山族舞蹈而相恋而结缘,成为舞蹈夫妻。被称为“陀螺精灵”的严丽贞1977年出生,今年正好40岁,脸上长着一对小酒窝,笑起来特别甜。她是队员中最早掌握精准双手抛陀螺技巧的女队员,2014年被国务院授予“全国民族团结进步模范个人”。2015年9月,她作为高山族代表到北京参加少数民族参观团活动,出席抗战胜利70周年阅兵式,并受到习总书记等党和国家领导人的亲切接见。说起这些荣誉,夫妻俩满脸自豪,能把高山族舞蹈跳到这个份上,他们也没有想到。高建生告诉我,刚结婚那会儿他们俩在县城打工维持生计,后来他们发现种茶可以致富,就回送坑村创业。夫妻俩开山种茶,成为高山族同胞中最早拥有十亩以上优质铁观音茶园的种茶大户。夫妻俩志同道合,除了种茶就是跳舞,只要有空,就一起练一练抛陀螺,跳一跳高山舞,这些都成为他们生活的一部分。

村主任张振华说,为了传播高山族文化,县政府特意为每个高山族家庭赠送了一套抛陀螺器械,方便他们平时练习和娱乐。自从村里组建了高山族舞蹈队,高建生和严丽贞夫妇俩既当队员也当教练。游客参观土楼群后,可以住在高山族村寨里,村民穿着高山族传统服饰接待。游客可以欣赏高山族舞蹈,还可以学习简单的舞蹈动作,学习抛陀螺进行互动,大家一起跳舞唱歌,融入高山族文化氛围,这不仅有利于高山族文化的传承,还为村民找到了一条增收的新路。如今华安正以旅游业为切入点,试水高山族文化的市场化运作,使之成为县文化产业的一个亮点。

正是黄金百香果收获的季节,村主任张振华邀我们去他家种植的果园里去采摘黄金百香果。穿过几条小道,绕过几道田埂,一片果园出现在眼前。在城里长大的我之前真不知道果子是怎么长出来的,以为是在树上结出的果,近前一看原来长在藤上,像葡萄或胡瓜、丝瓜一样,一粒一粒地往下垂,果子密密麻麻地挂在藤蔓上,有些已经露出金黄色,那是成熟的标志,有些还是青色,要过几天才会成熟。黄金百香果被称为“果汁之王”,村主任说,送坑村是一片风水宝地,今年初才种下的苗,想不到当年就结出那么多的果。采摘黄金百香果的感觉真好,仿佛摇身一变,把自己变成了一位淳朴的村姑,收获着劳动果实。村主任说黄金百香果营养价值高,又能美容养颜,大家都爱吃。看着黄金百香果长得这么好,他让高山族村民也都种一些,一起拿到网上卖,这是又一种富起来的途径。

歌舞一脉有传承

高山族舞蹈的历史、文化与艺术价值影响深远,不仅丰富了我国民间舞尤其是少数民族民间舞的内涵,而且对高山族舞蹈文化的研究保护和交流,对增强海峡两岸的文化认同,促进祖国统一发挥着重要的作用。

高山族人民在长期的劳动生产和社会实践中创造了独特的文化,舞蹈《拉手舞》《竹竿舞》《山地情歌》《杵歌》《陀螺舞》就是典型的代表作。此外,《纺线舞》《筛米舞》《婚礼舞》《甩头舞》《竹竿舞》《陀螺舞》《刺球舞》《叶琴舞》等也经常在各种场合亮相。高山族舞蹈有三大特征:一是集体性。凡重大活动,都有集体载歌载舞的热烈场面。在歌舞聚会时,人们堆柴点火,围火高歌豪饮,翩翩起舞。先唱序歌,渐渐高亢激越,连臂合围,踏歌欢舞,时前时后,进退有致,间有齐声欢呼,场面热烈。二是现实性。高山族舞蹈以模拟和再现捕鱼、狩猎、农耕等生产生活的动作,内容多彩,形式多样,将内心的情感倾注于歌舞之中,内在节奏体现在外部形体、动作上,形成颤动的舞蹈律动,热情奔放。三是多样性。高山族支系较多,表现在歌舞上的风格也各具特色,如阿美人的丰收舞、雅美人的甩发舞、赛夏人的矮灵祭舞等,都具有较高的艺术水平。

近十年来,华安高山族舞蹈队一直活跃在对台文化交流的舞台上,为推动两岸少数民族交往,发挥了积极作用。

华安县先后组团到台湾南投县九族文化村、屏东排湾族雕刻博物馆和原住民文化园等地采风,挖掘本土高山族文化,推动特色村寨建设。华安县不仅走出去而且还“请进来”。先后邀请台湾少数民族头目长老、金门县少数民族协进会、“手足原乡行”系列活动交流团等高山族同胞到华安县参观,进行表演互动,献技交流。还举办了第二届海峡两岸少数民族丰收节闭幕式,“两岸一家亲——土楼风、高山情”联欢会、海峡两岸少数民族茶产业交流会等文化交流活动,两岸高山族同胞欢聚一堂、同台共舞、共叙情谊、共谋发展。2014年9月,《闽台高山族舞蹈》应邀作为海峡两岸闽南非物质文化遗产展演开场舞;2015年,《抛陀螺》获得第十届全国少数民族传统体育运动会技巧类二等奖,《竿球》获综合类三等奖,其中,《抛陀螺》还代表福建省参加运动员村开村仪式、开幕式、闭幕式和颁奖晚会等一系列活动的展演汇报演出。2015年10月,华安县送坑村高山族特色村寨被授予首批漳台交流基地。

为了弘扬高山族文化,华安县政府为高山族舞蹈队购买了演出服装和道具,聘请专业教师当舞蹈队的编导和教练,定期将他们集中起来训练。队员们平时在家种茶、打工,闲时在村里唱歌、跳舞、抛陀螺,逢年过节或重大活动为大家表演,日子过得歌舞一样开心。高山族第四代传人李继征在县城开了一家美发店,夫妻俩都是高山族舞蹈队演员。采访时他告诉我,只要有演出任务,他立马关掉美发店,宁可不挣钱,也要开车去几十公里外的送坑村或其他地方演出,完全是凭着对高山族文化的热爱。他说他六岁的女儿李昱锦比他们夫妻俩跳得好,从上幼儿园开始,就有意识地教女儿跳拉手舞、迎宾舞和竹竿舞。李继征说,高山族舞蹈要一代一代传下去,不能在我们手上断了。还有一位对高山族舞蹈特别痴迷的编导叫张金梅。她从事的是幼儿工作,在她的推动下,华丰中心园、二实幼、三实幼的孩子们连早操跳的都是高山族舞蹈。如果有空到村子里走走,你会看到村民们跳的广场舞也是高山族舞蹈,这种全民健身性的高山族舞蹈到处生根开花。县民族宗教局郑建阳局长说,要让高山族舞蹈在华安这片土地上扎根,除了培训比较专业的县舞蹈队,还要做好普及和推广工作,从娃娃抓起,从广场舞普及,让高山族舞蹈融入群众的日常生活。有了良好的群众基础,高山族舞蹈一定能跳出精气神。

随着对台交流的深入,漳州市台商投资企业协会华安县台商联谊会宣告成立,送坑村高山族特色村寨被市台办授予首批漳州市漳台交流基地。华安与台湾宗亲联络交流也越来越频繁,至目前华安县共接待台湾交流团15团435人次,组织赴台考察交流3团30人次,高山族舞蹈正日益成为华安县一张备受关注的文化名片。

在舞台上跳拉手舞和在被列入世界文化遗产的二宜楼里跳拉手舞,感觉肯定是不一样的。华安县委宣传部和县文联合编的一本题为《魅力高山族·共筑中国梦》画册的封面上,那张《拉手舞》的照片拍得很艺术:圆圆的土楼,圆圆的拉手舞,头顶蓝天,脚踩大地,高山常青,涧水常蓝。每个人的脸上都绽放着笑容,很有小康生活带来的获得感。

(本文原载于福建省炎黄文化研究会、省作协“走进八闽”文化采风系列之《走进华安》;图片来源于“华安新闻网”,如有侵权请联系删除)