漳州筹饷:红军长征前的物质与金融基石

林南中

1932年,中央红军东路军在漳州的筹饷行动取得显著成效。在两个月的时间内,红军不仅筹集了逾百万银元,还获得了大量宝贵物资。这不仅有效缓解了赣州战役后红军面临的财政和物资紧张,还为中华苏维埃银行提供了重要的货币筹备金,为抗击国民党的第四次“围剿”和红军的长征奠定了坚实的军事和经济基础。

一、漳州战役:红军的战略抉择

1932年春,毛泽东率领中央红军东路军,制定了攻打漳州的计划。在汀州,毛泽东与东路军领导层深入分析了闽西南地区的形势,并决定在占领龙岩后,直接向漳州进军。这一决策得到了周恩来和中革军委的支持,红军东征漳州的行动由此展开。

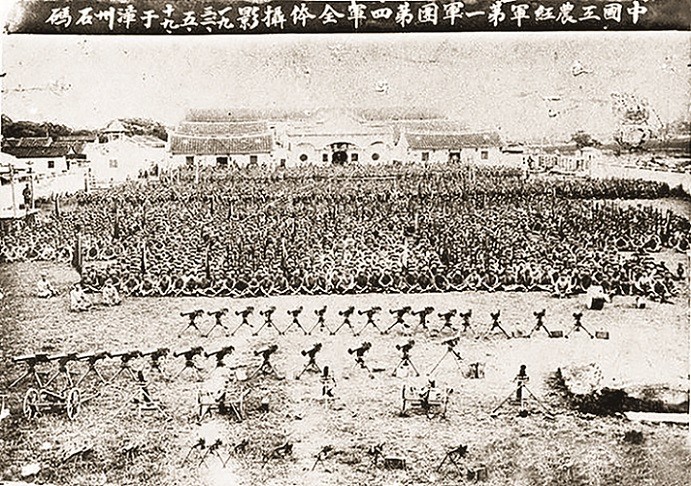

1932年春,由毛泽东率领的红军第一、五军团组成东路军拟定攻打漳州的计划,林彪任总指挥,聂荣臻为政委。4月19日红军突破张贞布防的十字岭、风霜岭阵地,顺利攻下天宝、靖城,4月20日红军攻克漳州城,漳州是红军攻占长沙之后打下的第二个中心城市。随后红军相继攻克漳州所辖的海澄、漳浦、平和、长泰等县。

红四军指战员在漳州石码合影

二、筹措物资:漳州的经济贡献

漳州,作为闽南的经济中心,是一块富饶之地,拥有发达的工商业和众多侨商。红军东征漳州,旨在消灭国民党第四十九师张贞部,同时解决中央苏区的经济困境,并为抗击国民党的“围剿”做准备。

红军进漳后,迅速成立了筹款委员会,由罗荣桓负责。筹款活动主要通过没收反动分子财产、征税和募捐等方式进行。毛泽东特别强调保护民族资本家和华侨资本家的财产,采取捐助政策。从1932年4月底到5月中旬共筹得银元100多万,以及大量的粮食、食品、机器设备等紧缺物资。这些物资的筹集极大地解决了红军的经济给养问题,提高了士气。

漳州战役后,红军秘密地将缴获的武器、金银和保障设备夜以继日地运送到中央苏区的长汀和瑞金。当时从漳州到南靖的水潮可通汽车和船运,从水潮到龙岩、长汀、瑞金需要人工搬运,当地老百姓通过肩挑手抬,把在漳州筹集到的物资运送到中央苏区,运送工作持续一个多月,红军主力部队才相继撤回苏区。

红军进漳州时毛主席居住过的校长楼(今设为纪念馆)

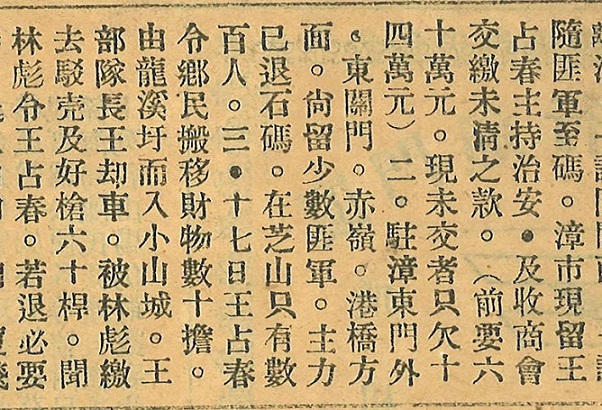

民国报刊上关于红军漳州筹饷的报道

民国报刊上关于红军漳州筹饷的报道

红军在漳州筹集到的物资和银元运抵汀州后,中华苏维埃银行福建省分行在长汀举办了一次“金山银山”展览会,苏区群众纷纷前来观看展览,观后许多百姓赞叹道:“我们一辈子都没有看过这样多的金银,苏区银行的资本真雄厚。”通过这次展会,当地百姓对中华苏维埃银行印发的钞票和公债更有信心了,从而也极大地促进了苏维埃国家银行货币和债券的发行以及金融业务的开展。

据当年厦门《江声报》记载,1931年福建全省财政收入不足300万光洋(银元),江西全省财政收入不足60万光洋,而闽西苏区政府月开支还不足6000元。红军在漳州所筹得的100万银元相当于可以支撑苏区政府14年的开支,这对当时中央苏区艰难的财政收入是一笔巨大的贡献,也为红军粉碎国民党第四次“围剿”和后来的长征奠定了重要的物质基础。

三、发行苏币,稳定苏区金融市场

苏维埃国家银行利用在漳州采购的制钞设备和物资,开始印制发行货币。新发行的纸币设伍分、壹角、贰角、伍角、壹圆五种币值,设计质朴、新颖,充分体现了红色政权的时代特征及鲜明政治色彩。纸币设计的各种要素较完整,且特别注明“凭票兑换银币”字样,表明有充足的银元做准备,可随时兑换。此外币面还设计了外文签字等防伪暗记。苏区财政部门规定一切交易和纳税均按苏维埃币计算,国民党政府发行的纸币禁止在苏区流通。

苏维埃国家银行发行纸币的同时,也在瑞金洋溪中央造币厂铸造铜币和银币。铜币设币值壹分、伍分两种,银币设贰角一种。此外还仿铸了可在根据地流通的“袁大头”“开国纪念币”和墨西哥“鹰洋”等通用银元,还专门在部分“袁大头”及“鹰洋”币上加盖“苏维埃”或者“工”字等戳记,以示区别。

四、红色金融的杰出功臣

红军在漳州期间,得到高捷成、王占春等一批革命青年的积极响应。他们在筹饷工作中发挥了重要作用,为红军的军事及金融活动作出了不可磨灭的贡献。

高捷成(1909—1943年),龙溪县(今漳州城区)人,被称为“红军会计制度的创始人”,“我党金融事业的奠基者”。高捷成曾在厦门大学、上海中南银行学习、工作。后回到漳州,在其宗叔开设的百川银庄任出纳,曾暗中抽取资金资助共产党领导的闽南赤卫军。1932年中国工农红军入漳时,高捷成毅然别离妻子加入红军队伍,精通银行业务的他迅速成为苏维埃国家银行的财经骨干。

中国工农红军东路军攻克漳州纪念碑

1934年10月,高捷成参加长征,随中央红军到达陕北。随后进入红军大学第一期学习,并首创红军会计工作制度。1939年冀南银行成立,高捷成任第一任行长,主持了冀南货币的发行和流通,为我党金融事业的创立作出了卓越的贡献。1943年5月14日,高捷成于太行山反“扫荡”战斗中牺牲,后葬于邯郸市晋冀鲁豫烈士陵园。

1932年红军在漳州的筹饷行动,不仅为红军的长征及革命活动奠定了坚实的物质基础,也为共和国金融发展留下了浓墨重彩的一笔。

(原载于《炎黄纵横》杂志2025年第2期,作者为福建省钱币学会理事、漳州市政协文史研究员)